Arrête ton char a choisi de relater cette fois la conférence publique offerte le 1er avril 2025 par la Bibliothèque nationale de France (BNF) à propos de la fabrication des bronzes antiques, dispensée sur le site Richelieu et retransmise en direct et visionnable en différé sur son site internet ou sur cette page Youtube.

Introduite par Pauline Darleguy, conservatrice de bibliothèques, en charge des collections imprimées en préhistoire, histoire ancienne et archéologie à la BNF, la conférence a été donnée par Sophie Descamps-Lequime, helléniste, conservatrice générale honoraire du patrimoine qui fut chargée de la collection des bronzes grecs et romains du musée du Louvre pendant près de 40 ans. Le présent article a bénéficié de sa relecture attentive et Arrête ton char lui en est très reconnaissant.

La conférencière s’est appuyée sur les bronzes antiques de la collection historique du cabinet des Médailles de la BNF. Une conférence d’1h42 tout-à-fait remarquable par sa densité et sa pédagogie, que les amateurs d’Antiquité pourront regarder avec profit et plaisir. Cet article ne saurait en résumer toute la richesse : il mentionne simplement quelques « temps forts » de la conférence pour vous donner envie de la visionner en intégralité, avec gourmandise, seul(e), entre amis, en famille ou en classe.

*

La technique de la fonte pleine à la cire perdue

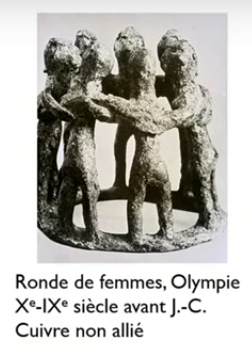

La conférence s’est ouverte sur l’explication de la technique de la fonte pleine à la cire perdue, à partir d’un ex-voto en cuivre d’Olympie (10ème ou 9ème siècle avant notre ère) représentant une ronde de femmes. Ce procédé consiste à fabriquer un objet métallique en commençant par le modeler en cire puis en l’enfermant dans un moule en terre réfractaire. Le métal en fusion est versé dans le moule après évacuation de la cire.

|

|

Source : photographies personnelles du diaporama de la conférence

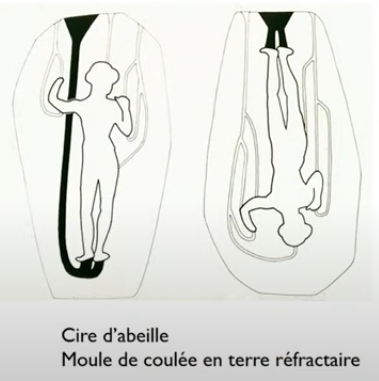

L’artisan commence par modeler en cire l’objet (ici, une figurine) destiné à être coulé. Il lui ajoute, toujours en cire, des boudins qui formeront les jets de coulée et les évents, ainsi qu’un entonnoir de coulée. Il recouvre le tout d’un matériau réfractaire (en argile le plus souvent) pour créer le moule de coulée. Les jets de coulée sont reliés à l’entonnoir ; les évents, plus fins, permettront le dégagement des gaz lors de l’introduction du métal en fusion.

Puis le moule est chauffé pour faire fondre la cire (ce qui intervient à 70°), qui est ensuite évacuée, laissant des cavités ayant la forme de l’objet à couler, des jets, des évents et de l’entonnoir. Le dispositif est alors retourné de manière à avoir la cavité de l’entonnoir vers le haut. Le four ayant été chauffé jusqu’au point de fusion du métal, la coulée métallique est versée à partir de creusets dans toutes les cavités libérées par la cire. L’artisan laisse refroidir l’ensemble et une fois le métal solidifié, il casse le moule de coulée afin de libérer l’objet en métal, encore encombré par le réseau des jets et des évents qu’il coupe ensuite à la pince.

Le bronze : un alliage de cuivre et d’étain

Sophie Descamps-Lequime nous explique ensuite l’introduction par les Grecs à partir de la seconde moitié du 8ème siècle avant notre ère de l’étain, allié au cuivre, pour former le bronze,. Elle insiste à cet égard sur l’importance d’une analyse physico-chimique pour déterminer la composition du métal car un examen optique ne suffit pas.

En effet, le cuivre non allié est peu adapté à la coulée : il absorbe les gaz, devient poreux et se contracte en refroidissant, provoquant de nombreux ratés de fonte (qui sont autant d’indices précieux pour la recherche actuelle). L’ajout d’étain permet d’abaisser le point de fusion de l’alliage et d’améliorer la résistance du métal, notamment lors du martelage de l’œuvre, nécessaire pour redonner à l’objet ses propriétés métalliques. Un bronze à 10% d’étain fond ainsi à 1005° au lieu de 1083° pour du cuivre non allié ; cette teneur est celle généralement observée dans les bronzes antiques. Le bronze peut être également ternaire lorsque du plomb est ajouté au cuivre et à l’étain (dès la seconde moitié du 6ème siècle avant notre ère en Grande-Grèce). L’ajout de zinc produit du laiton, qu’on trouve à l’époque romaine, surtout dans la partie occidentale de l’empire.

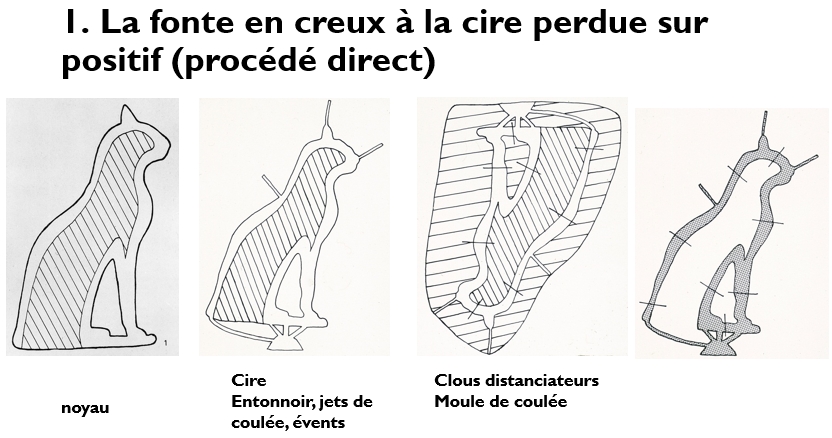

La technique de la fonte de creux à la cire perdue sur positif (procédé direct)

Adaptée aux sujets de petite taille, la fonte pleine à la cire perdue a été supplantée par la technique de la fonte de creux, toujours à la cire perdue, pour réaliser des bronzes de moyenne taille tout en économisant le métal et limiter les difficultés lors du refroidissement du métal. Il s’agit là d’une novation essentielle.

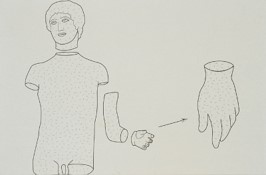

Source : image fournie par Sophie Descamps-Lequime

Pour ce faire, le bronze est doté d’un noyau en terre réfractaire autour duquel l’artisan dispose une couche de cire qui aura l’apparence de l’objet souhaité et prévoit les réseaux de jets et d’évents. Il applique des clous distanciateurs (en fer ou en bronze) traversant la cire et se fixant dans le noyau. Puis il ajoute de la terre réfractaire pour constituer le moule de cuisson et bloquer les clous afin de stabiliser le dispositif. Il fait ensuite fondre la cire, l’évacue et retourne le dispositif. Le four chauffe jusqu’au point de fusion du métal et celui-ci est alors versé dans le volume libéré par la cire, cette fois autour du noyau : le métal en fusion forme une fine couche qui se superpose au noyau, à la différence de la technique de la fonte pleine où le métal se loge dans toute la cavité centrale. Cette couche est cependant d’inégale épaisseur.

La technique de la fonte de creux à la cire perdue sur négatif (procédé indirect)

Le progrès technique ne s’est pas arrêté là : dès la seconde moitié du 6ème siècle avant notre ère, les Grecs ont maîtrisé la fonte en creux à la cire perdue sur négatif, ce qui a permis de fondre des œuvres de plus grande taille, dépassant un mètre et atteignant jusqu’à deux mètres, voire davantage. Ils ont pour cela appris aussi à assembler, en les soudant, des parties de sculpture, comme nous le verrons plus loin. C’est ce procédé indirect que l’on retrouve dans les grands bronzes de Phidias, de Polyclète et de Myron, au 5ème siècle avant notre ère. Il est plus complexe que le procédé direct car il nécessite davantage d’étapes, mais les bronzes en ressortent de meilleure facture, d’épaisseur plus fine et surtout régulière.

|

|

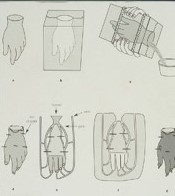

Source : images fournies par Sophie Descamps-Lequime, © Seán Hemingway, 2004 (Seán Hemingway, The horse and jockey from Artemision: a bronze equestrian monument of the Hellenistic period, Berkeley-London, 2004)

Sophie Descamps-Lequime prend l’exemple d’une main de statue, en s’appuyant sur le schéma proposé par Sean Hemingway, Directeur du département d’art grec et romain du Metropolitan Museum of Art de New York. L’artisan commence par modeler un prototype en terre, puis le découpe selon des plans de coulée. Il prend ensuite une empreinte en creux des différentes parties, ici la main. Il introduit ensuite la cire (soit liquide, soit en feuilles) dans les pièces du moule, avec une grande qualité de finition, produisant des parois régulières. Il met en place le noyau et peut retirer le moule qui ne sera pas détruit, non plus que le prototype. Il obtient alors un modèle intermédiaire en cire. La novation du procédé indirect repose sur ce modèle intermédiaire en cire, qui pouvait être complété.

Les étapes suivantes sont les mêmes que dans le procédé direct : mise en place de clous distanciateurs ; du réseau en cire des jets conduisant à l’entonnoir et des évents ; un moule réfractaire est construit autour du modèle en cire ; la cire est chauffée et évacuée, le moule de coulée est retourné, le bronze en fusion est versé à la place de la cire. L’artisan obtient ainsi la main et les autres parties de la statue coulées en bronze.

L’assemblage par soudure au bronze liquide

Chaque partie de la sculpture finale est ainsi élaborée séparément avant d’être assemblée par soudure, à l’aide d’un métal souvent de même composition, une prouesse technique.

Comme l’explique Sophie Descamps-Lequime, l’historien et géographe Pausanias (2ème siècle de notre ère) évoquerait, dans sa Description de la Grèce (Ἑλλάδος περιήγησις), l’invention du procédé indirect, l’attribuant à deux figures, mi-légendaires, mi-historiques de Samos – architectes, ingénieurs, bronziers –, qui ont découvert comment fondre le bronze « au plus juste » (ἐς τὸ ἀκριϐέστατον) :

Ἐδήλωσα δὲ ἐν τοῖς προτέροις τοῦ λόγου Σαμίους Ῥοῖκον Φιλαίου καὶ Θεόδωρον Τηλεκλέους εἶναι τοὺς εὑρόντας χαλκὸν ἐς τὸ ἀκριϐέστατον τῆξαι· καὶ ἐχώνευσαν οὗτοι πρῶτοι.

Pausanias, Description de la Grèce, Livre X Phocide, Chapitre 38, § 6 (cf. le texte grec et sa traduction sur le site internet de Philippe Remacle).

Déchiffrons la citation :

- ἐν τοῖς προτέροις τοῦ λόγου : dans les livres précédents de mon récit : complément de lieu au datif pluriel de l’adjectif (ici substantivé) πρότερος, α, ον : antérieur ; τοῦ λόγου (génitif de ὁ λόγος, ου : le récit) est complément de προτέροις

- ἐδήλωσα, verbe de la proposition principale : 1ère personne du singulier de l’indicatif aoriste actif de δηλό-ω (je montre), d’où : j’ai montré (aoriste ici à valeur temporelle)

- ἐδήλωσα est suivi d’une proposition infinitive (verbe εἶναι: être) dont le sujet (Σαμίους : les Samiens) est à l’accusatif masculin pluriel

- Ῥοῖκον Φιλαίου καὶ Θεόδωρον Τηλεκλέους : deux noms propres, reliés par la conjonction de coordination καὶ (et) et comportant chacun un complément au génitif indiquant leur père respectif, sont apposés au sujet dont ils prennent le cas (l’accusatif) : il s’agit de Rhoikos, fils de Philaios, et de Théorodos, fils de Téléclès

- l’attribut du sujet de la proposition infinitive est τοὺς εὑρόντας : accusatif masculin pluriel du participe aoriste actif de εὑρίσκω : je trouve, j’invente, je découvre ; d’où : ceux qui ont inventé (aoriste ici à valeur temporelle marquant l’antériorité par rapport au temps de la proposition principale, ou aspectuelle marquant l’action absolue, sans référence de temps)

- τῆξαι : infinitif aoriste actif de τήκω : je fais fondre ; aoriste ici à valeur aspectuelle (l’action dans l’absolu)

- χαλκὸν : accusatif singulier de ὁ χαλκός, οῦ : le cuivre et, par extension, le bronze

- ἐς τὸ ἀκριϐέστατον : la proposition ἐς (= εἰς) exprime ici la destination et τὸ ἀκριϐέστατον est le superlatif absolu de l’adjectif ἀκριϐής, ής, ές (exact, parfait), ici substantivé

- οὗτοι : pronom personnel défini (οὗτος, αὕτη, τοῦτο) au nominatif masculin pluriel dont les antécédents sont Rhoikos et Théodoros

- πρῶτοι : nominatif masculin pluriel de l’adjectif πρῶτος, η, ον : premier

- ἐχώνευσαν : 3ème personne du pluriel de l’indicatif aoriste actif de χωνεύω : je fonds dans un creuset, je fabrique avec un métal fondu ; aoriste à valeur temporelle (action antérieure au temps principal du discours)

Traduction proposée par la conférencière et reprise de Marion Muller-Dufeu (2002) : « J’ai exposé dans mes livres précédents que ce sont les Samiens Rhoikos, fils de Philaios, et Théodoros, fils de Téléclès, qui ont découvert comment fondre le bronze au plus juste et qui ont ainsi les premiers fait des coulées »

Trois exemples de soudage par fusion au bronze liquide

Les radiographies des sculptures que l’on pratique de nos jours permettent de visualiser cet assemblage, mais parfois la simple observation peut suffire. Plusieurs chefs-d’œuvre issus des collections de la BNF et du Louvre sont présentés durant la conférence. Attardons-nous sur trois d’entre eux.

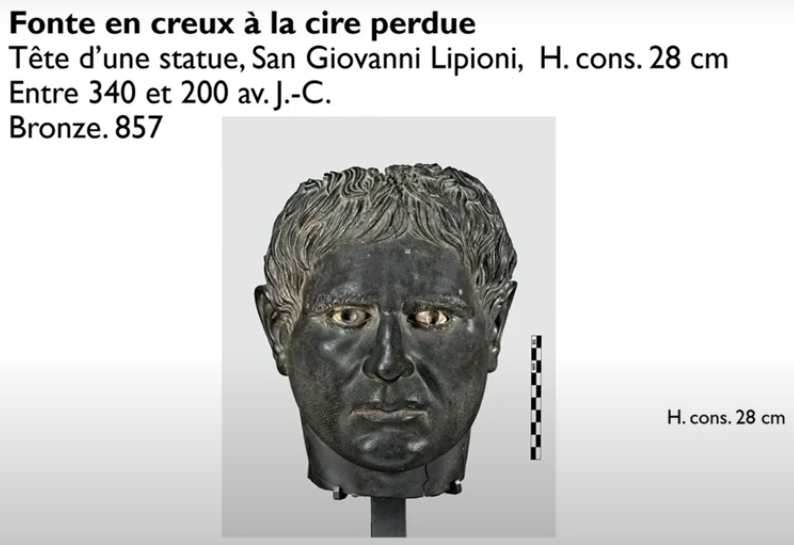

Tout d’abord, la tête de ce portrait en bronze d’un chef samnite, de fabrication grecque, datant entre 340 et 200 avant notre ère, époque des guerres samnites par lesquelles Rome a étendu sa domination sur la péninsule italienne. La tête, conçue selon le procédé de la fonte en creux a été soudée à mi-cou grâce au procédé de coulée secondaire par fusion au bronze liquide.

Source : photographies personnelles du diaporama de la conférence

Cette technique a pu être plus précisément caractérisée grâce aux recherches menées très récemment, en mars 2025, sur la tête par Sophie Descamps-Lequime avec le Cabinet des Médailles de la BNF et Benoît Mille, responsable du groupe objets au département recherche du Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF). Le procédé a été identifié et publié en 1984 par Edilberto Formigli à la suite de son étude sur cette autre sculpture majeure qu’est le guerrier A dit de Riace, haut de 1m98. Les bronzes A et B de Riace sont deux sculptures grecques datées du 5ème siècle avant notre ère et conservées au musée national de Reggio de Calabre.

Source : photographie personnelle du diaporama de la conférence

Les deux parties à souder étaient dotées chacune en bordure de demi-cuvettes ; en les rejoignant, l’artisan formait des réceptacles ovales reliés entre eux. La coulée de bronze était versée dans l’espace aménagé entre les deux parties à assembler afin de provoquer la fusion partielle des deux bords à joindre. Il a été établi au début des années 2000 que les bronziers antiques utilisaient, pour effectuer cette fusion, un métal de même composition élémentaire que celui ayant servi à la fabrication des éléments : le point de fusion était le même. Ce savoir-faire prodigieux, mis au point à la fin du 6ème siècle et maîtrisé dès le 2ème quart du 5ème siècle avant notre ère, a été appliqué pendant un millénaire avant que la technique soit perdue. Au Quattrocento, les bronziers italiens et français ne parviendront pas à la reconstituer et s’orienteront soit vers l’assemblage mécanique des pièces, au moyen de rivets, soit vers le coulage d’œuvres d’un seul tenant, ce qui était la prouesse technique de l’époque. La technique antique force l’admiration des bronziers encore aujourd’hui.

Troisième chef-d’œuvre que nous citons et qui est présenté dans la conférence : le fameux aurige de Delphes, statue coulée vers 470 avant notre ère pour célébrer une victoire aux jeux pythiques et consacrée dans le sanctuaire d’Apollon à Delphes. Les joints en sont parfaitement réalisés.

Source : photographies personnelles du diaporama de la conférence

Ayant ainsi introduit la première heure de la conférence, nous laissons volontairement la suite à celles et ceux qui la visionneront. Sophie Descamps-Lequime y traite alors plutôt de la finition des œuvres sculptées, à commencer par les yeux du guerrier A de Riace et de l’aurige de Delphes. C’est à voir absolument !

*

De prodiges technologiques en merveilles artistiques, nous prenons mieux la mesure, grâce à cette conférence, d’un aspect essentiel du « miracle grec ». Un très grand merci à Sophie Descamps-Lequime pour son excellente médiation culturelle, y compris pour avoir relu le présent article, et une reconnaissance renouvelée à la BNF de nous faire bénéficier ainsi de l’expertise de ces grand(e)s professionnel(le)s du patrimoine qui enrichissent notre compréhension de l’hellénisme !

*

Pour aller plus loin :

- La page du site de la BNF présentant et rediffusant la conférence sur la fabrication des bronzes antiques

- La page Youtube de rediffusion de cette conférence

- Le cycle complet de cours publics d’archéologie du 1er semestre 2025 de la BNF : De terre, de pierre et de métal : à la découverte de la technique de fabrication des objets antiques

- En complément, sur le site d’Arrête ton char : l’article de Jean-Claude Daumas sur la sculpture grecque (2013) (également disponible sous forme de fiche) et l’article de Benoît Laudenbach sur la beauté et la sculpture antique (2017) (avec notamment cette fiche sur le Canon de Polyclète, pour un projet d’enseignement pratique interdisciplinaire de culture artistique et de grec ancien)

Laurent Caillot

*

Sources de l’illustration principale de l’article :

- À gauche, l’adolescent nubien du trésor de Chalon-sur-Saône : https://medaillesetantiques.bnf.fr/ws/catalogue/app/collection/record/ark:/12148/c33gbgkwq

- Au centre, le portrait d’un chef samnite : https://medaillesetantiques.bnf.fr/ws/catalogue/app/collection/record/ark:/12148/c33gbdnvh

- À droite, l’Apollon de Lillebonne (découvert à Juliobona près de Rouen) : https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010258116

Arrête ton char Langues & Cultures de l'Antiquité

Arrête ton char Langues & Cultures de l'Antiquité