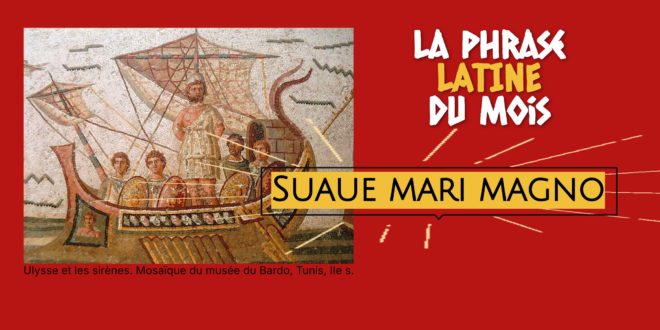

La phrase latine du mois : Suaue mari magno

par Estelle Debouy

En ces mois d’hiver où il n’est pas rare que le mauvais temps conduise à chercher sécurité et réconfort dans un cocon douillet, on peut penser aux vers de Lucrèce qui ouvrent le traité De la nature, ii, 1-13 : Suaue mari magno. Énoncé, apparemment choquant, qui marque la joie que l’on éprouve à être soi-même exempt des périls auxquels les autres sont exposés. En réalité, Lucrèce, dans ces vers, précise sa pensée en un chiasme tout à fait expressif (suaue / spectare laborem / malis cernere / suaue) :

Suaue, mari magno turbantibus aequora uentis

E terra magnum alterius spectare laborem ;

Non quia uexari quemquamst iucunda uoluptas,

Sed quibus ipse malis careas quia cernere suauest ;

Proposition de traduction :

Il est doux, quand sur la vaste mer les vents soulèvent les flots, de contempler depuis la terre les rudes épreuves d’autrui ; non que l’on trouve grand plaisir aux tourments de personne, mais parce qu’il est doux de voir les maux auxquels soi-même on échappe ;

Faut-il rappeler que la navigation est dans l’Antiquité source de tous les dangers. Il faut éviter écueils et hauts-fonds qui peuvent causer le naufrage et sont des dangers mortels. C’est un thème très présent dans la mythologie et dans la tradition funéraire antique. Ce danger est généralement représenté par la figure de la sirène. Ainsi, dans le périple d’Ulysse ainsi que dans celui des Argonautes, la sirène représente une allégorie des écueils qui parsèment de nombreuses côtes de la Méditerranée.

Un peu d’étymologie :

-

- alterius : il s’agit du génitif de alter (l’autre des deux) qui a donné le nom « altérité » ; on le retrouve dans l’expression alter ego qui signifie « un autre moi-même ». Elle est passée dans le langage courant pour désigner une personne tellement proche de nous qu’elle partage exactement nos sentiments et convictions. On la trouve chez les auteurs classiques, et notamment chez Cicéron dans le traité De l’amitié (21, 80) : est enim is [uerus amicus] qui est tamquam alter idem (car un [vrai ami] est comme un autre soi-même).

-

- labor : ce nom qui désigne la peine qu’on se donne pour faire quelque chose a également le sens de « malheur » comme dans notre extrait. Il a donné, en français, l’adjectif « laborieux » ou encore le nom « labeur » bien entendu.

-

- careo, -ere, carui, cariturus sum, qui signifie « être privé de, se tenir éloigné de » est à l’origine de notre nom « carence »

Cette expression, si elle est peut-être un peu moins employée aujourd’hui, était encore bel et bien proverbiale au début du siècle dernier. On la trouve ainsi sous la plume de Proust par exemple : « Le suave mari magno que nous éprouvons, au milieu d’un bon dîner, à nous souvenir d’aussi terribles soirées » (Proust, Guermantes 1, 1920, p. 490).

Pour aller plus loin :

Pour aller plus loin :

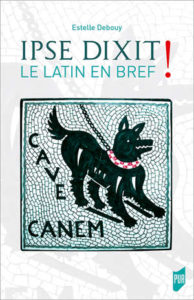

Cette chronique est adaptée de Ipse dixit! Le latin en bref d’Estelle Debouy

Dans ce livre, Estelle Debouy souhaite laisser la parole aux auteurs latins : ainsi, plutôt que de lui faire réviser des règles de grammaire, elle propose au lecteur qui a le désir de perfectionner son latin, de se replonger dans la lecture des grands auteurs de l’Antiquité latine. À travers la lecture bilingue de proverbes latins en contexte, ce livre permettra au lecteur de se remettre de façon plaisante à l’apprentissage de la langue.

Arrête ton char Langues & Cultures de l'Antiquité

Arrête ton char Langues & Cultures de l'Antiquité