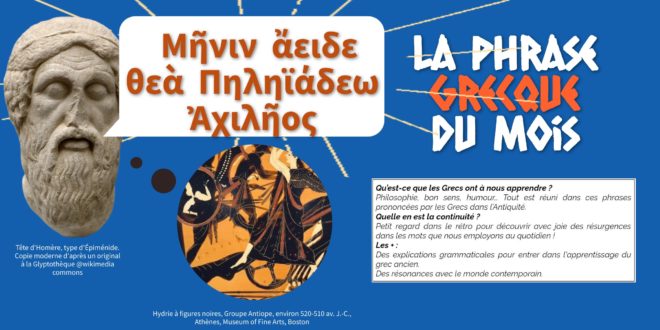

La phrase grecque du mois

Contribution d’Hugo Blanchet (alias Dr Orodru) et de Julie Wojciechowski

Ce mois-ci, nous découvrons les deux premiers vers de l’Iliade.

Μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος

οὐλομένην, ἣ μυρί᾿Ἀχαιοῖς ἄλγε᾿ἔθηκε

Commençons par observer chaque mot.

Μῆνιν

Le chant commence par un mot qui sert quasiment de titre, annonçant le sujet principal de l’oeuvre : μῆνιν (mênin), accusatif singulier de μῆνις « la colère » : la souplesse de la syntaxe grecque permet de le mettre en première position alors que le mot est objet du verbe qui suit.

μῆνις « colère », est un mot à l’étymologie inconnue, qui s’applique essentiellement aux dieux… et à Achille. C’est peut-être un terme religieux emprunté à une langue non identifiée, un substrat pré-grec ! Il est possiblement lié au verbe μαιμάω “s’agiter impétueusement, être agité d’un désir violent”, lui-même d’origine obscure.

οὐλομένην

Le mot μῆνιν est développé par une épithète qui se trouve elle-même en rejet au début du vers suivant : οὐλομένην accusatif singulier féminin de ὀλόμενος « pernicieux, funeste, destructeur » (ici sous sa forme poétique allongée οὐλόμενος), ce qui permet à la fois de restituer le groupe nominal Μῆνιν οὐλομένην et de créer comme un effet d’hypallage avec le nom d’Achille qui précède.

« la colère d’Achille, funeste » = « la colère du funeste Achille »

Pour rappel, on retrouve un exemple célèbre d’hypallage chez Virgile dans ces sublimes vers de l’Enéide : ibant obscuri sola sub nocte, « ils allaient obscurs dans la nuit solitaire », pour dire « ils allaient solitaires dans la nuit obscure ».

ὀλόμενος est un participe moyen-passif du verbe ὄλλυμι « ruiner, détruire ». L’épithète peut ainsi présager l’imminente ruine de Troie, en plus des souffrances causées au camp des Achéens.

Creusons l’histoire du mot : ὄλλυμι est un verbe d’origine indo-européenne, fondé sur la racine *h₃elh₁- « détruire/être détruit », que l’on retrouve dans le latin aboleo « détruire », d’où « abolir », deleo « détruire », (d’où l’anglais « delete »), ulciscor, ultor « venger », « vengeur »…

Ce groupe nominal, qui est donc l’objet du verbe de la phrase, est de la sorte mis en relief.

ἄειδε

L’impératif, avec sa désinence -ε , ἄειδε (aeïdé) « chante », est celui du verbe ἀείδω “chanter” (ᾄδω en attique), de la même famille que ἀοιδός « chanteur, aède ». L’origine de ces termes n’est pas certaine : on a proposé un rapprochement avec αὐδή “son de la voix”, sur une racine signifiant “donner de la voix, parler”. Sur le verbe ἀείδω, on formait aussi le dérivé ἀοιδή “chanson, conte, légende” : sa variante attique ᾠδή a été empruntée en latin sous la forme ōda, d’où notre “ode” !

θεὰ

Cet impératif est accompagné d’une apostrophe, représenté par un nom au vocatif θεὰ (théa), «ô déesse, ô divinité ».

Les noms θεὰ « déesse », θεός « dieu » (d’où théologie) viennent de la racine indo-européenne *dʰéh₁s « divin, sacré », qui donne par exemple le latin feria (<*fes-ya) « jour sacré, chômé », d’où « férié », et « foire », ainsi que festus « fête », d’où « festival », ou encore fanum (<*fasno-) « temple » !

Attention, contrairement à ce que l’on pourrait croire, cette famille est sans rapport avec le latin deus : celui-ci est apparenté au grec Zeus, sur une racine *deiw- désignant le ciel lumineux. La même racine donne aussi la première partie du nom de Iū-piter “Jupiter”.

Qui est donc cette déesse? C’est la Muse, fille de Zeus et de Mnémosyne (Mémoire), elle est appelée de manière explicite dans le prologue de l’Odyssée :

Ἄνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ

πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσε·

C’est l’Homme aux mille tours, Muse, qu’il faut me raconter,

celui qui erra tant, après avoir détruit la ville sainte de Troie

Ἀχιλῆος Πηληϊάδεω

Ἀχιλῆος, Achille, au génitif, complément du nom Μῆνιν, est accompagné de l’adjectif Πηληϊάδεω, forme homérique de génitif, qui est un composé de Πηλεύς « Pélée » et du suffixe -ίδης, -ide « fils de ». On le trouve par exemple dans le nom des Kronides : Zeus et ses frères et sœurs, enfants de Kronos ; des Séleucides, descendants du général Séleucos, etc.

ἣ

La colère d’Achille est ensuite développée par une proposition relative introduite par le pronom relatif f. sg. ἣ (hê) « qui », reconnaissable à son esprit rude noté au-dessus, qui indique souvent un ancien [s] ou [y] (ou [w]) qui disparaissent en position initiale en grec ancien. On peut noter que ce pronom relatif (ὅς au masculin), appartient à la même famille étymologique que le pronom latin is, ea, id, sur une base *i- “ce, celui-ci”.

ἔθηκε

Le verbe de la relative est ἔθηκε (éthêké), aoriste (temps proche du passé simple) de τί-θημι (tithêmi) « placer, poser, faire » (d’où thèse, -thèque, etc.). Ce verbe provient d’une racine *dʰéh₁- « placer, faire », que l’on retrouve dans le latin « fa-cere » (d’où « faire »), l’anglais « do », l’allemand « tun » : « faire », etc.

μυρί᾿Ἀχαιοῖς ἄλγε᾿

ἔθηκε introduit un COD à l’accusatif : μυρί(α) ἄλγε(α) (muria algéa) « de nombreuses souffrances », où les -a d’accusatif pluriel neutre sont élidés pour éviter le hiatus avec les mots suivants, qui commencent par une voyelle, et un COS, au datif pluriel : Ἀχαιοῖς « aux Achéens », c’est-à-dire “aux Grecs”.

Pour rappel, la guerre de Troie oppose les Grecs (Achéens, Argiens, Danaens, d’Argos) et les Troyens (et leurs alliés Dardaniens, Thraces et Lyciens).

Vous retrouvez le mot μυρίος (murios) « beaucoup, nombreux » dans myriade « millier, quantité », et le mot ἄλγος (algos) « souffrance », dans antalgique « anti-douleur », nostalgie « souffrance provoqué par le désir de retourner chez soi », composé du mot νόστος (nostos) « retour »…

Quelle traduction pouvons-nous proposer ?

Résumons : ἄειδε « chante » θεὰ « ô déesse », Μῆνιν « la colère », Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος « d’Achille le Péléide », οὐλομένην, « (colère) funeste » ἣ « qui » ἔθηκε « causa » μυρί(α) ἄλγε(α) « mille souffrances » Ἀχαιοῖς « aux Achéens » !

« Chante, déesse, la colère funeste d’Achille le Péléide, qui causa mille souffrances aux Achéens »

Et, en respectant l’ordre des mots dans le texte grec :

« La colère, chante-la, déesse, celle d’Achille-fils-de-Pélée,

funeste colère qui causa mille maux Achéens »

Remettons cette phrase dans son contexte.

Il s’agit du prologue de l’Iliade d’ Homère, donc ces vers font partie des plus célèbres de la littérature. Contrairement aux vers de l’Odyssée cités plus haut, qui présentent le héros πολύτροπος “aux mille tours”, ici c’est la colère qui prend le pas sur le héros. Achille n’est plus le sujet, il s’efface. Ces vers sont donc une clé de lecture de l’œuvre : d’ailleurs si l’on y regarde bien, la guerre de Troie et la chute de Troie ne sont pas au centre de ce récit!

L’Iliade (résumé en lien) raconte en effet un épisode précis de la guerre de Troie, celui de la colère d’Achille, après déjà 10 ans de siège ! Mais pourquoi cette fameuse colère ? C’est la faute d’Agamemnon, le roi commandant les Achéens : obligé de restituer aux Troyens sa captive Chryséis, fille d’un prêtre d’Apollon, pour calmer la colère du dieu, Agamemnon décide alors de prendre à Achille sa captive Briséis en remplacement. Achille en est furieux et refuse dès lors de participer aux combats, priant même pour la défaite des Achéens… Le sort de tous les Troyens, comme celui des Achéens, est déterminé ensuite par cette action d’Achille.

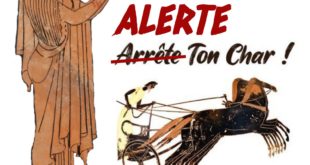

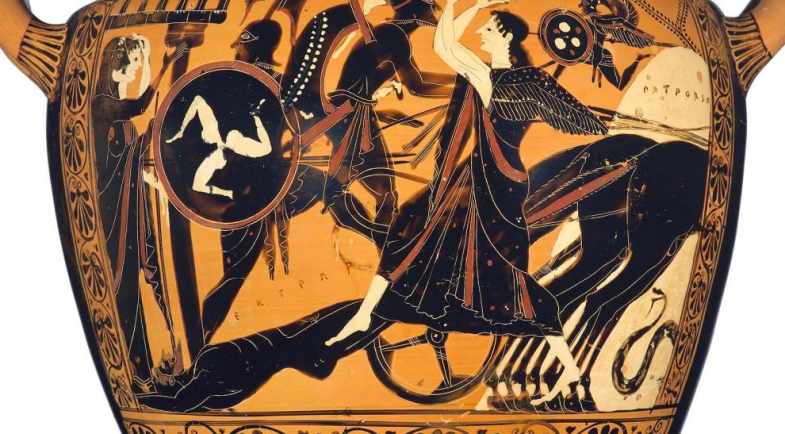

Cette jarre à eau ou hydrie, représentant le char d’Achille traînant le cadavre d’Hector, illustre une des manifestations les plus cruelles de la colère d’Achille dans l’Iliade :

Hydrie à figures noires, Groupe Antiope, environ 520-510 av. J.-C., Athènes,

Museum of Fine Arts, Boston, Etats-Unis

Cette phrase est aussi une invocation, c’est-à-dire une prière adressée par le poète, au début de l’œuvre, à la Muse, pour lui demander de guider et soutenir son inspiration. Ici, le poète prie la muse de dire elle-même la funeste colère d’Achille.

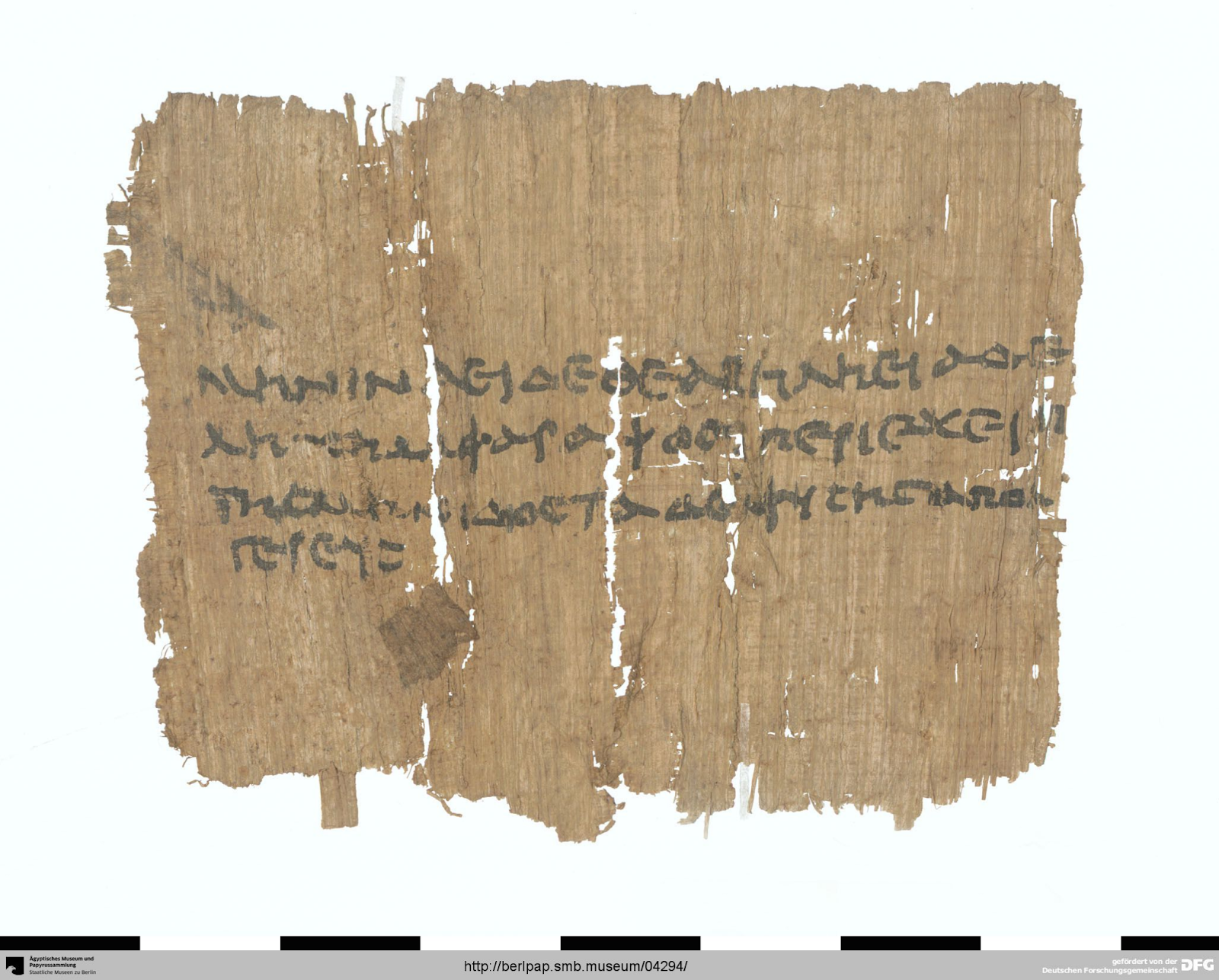

Le saviez-vous ? Pendant des siècles, l’Iliade était le support que les enfants grecs lisaient et recopiaient, comme sur ce papyrus sur lequel nous pouvons reconnaître les premiers vers du poème :

Numéro d’inventaire P. 17598, TM 65869, www.trismegistos.org/text/65869

https://berlpap.smb.museum/04294/

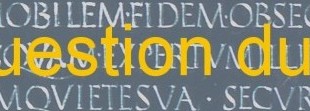

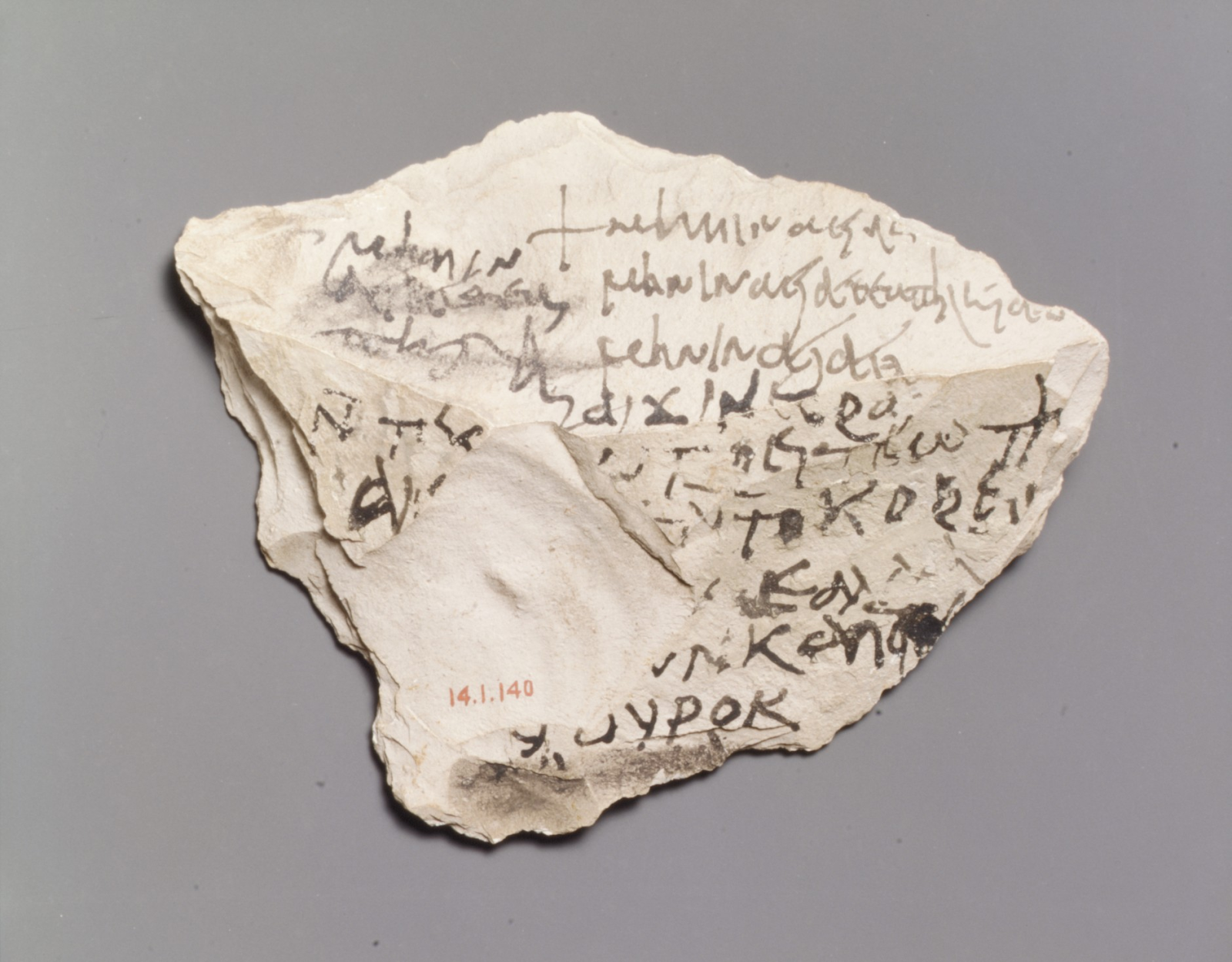

Ou quand le papyrus s’avérait indisponible (ou trop cher !), les ostraca, morceaux de poteries brisées, ou supports lapidaires faisaient l’affaire. C’est ainsi qu’on lit un exercice d’écriture cursive en grec des premiers vers de l’Iliade sur ce fragment de calcaire qui est conservé au MET :

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/170014205

Ici, ce n’est pas un ostracon, mais une pierre calcaire.

P. Mon. Epiph. 611, TM 61111, www.trismegistos.org/text/61111

L’Iliade et l’Odyssée sont les épopées fondatrices de la Grèce. Rome, qui a voulu sa propre épopée fondatrice, a commandé au Ier siècle av. J.-C à Virgile, l’Énéide, largement inspirée du récit d’Homère. L’Énéide est le récit des épreuves du Troyen Énée, fils d’Anchise et de la déesse Vénus, depuis la prise de Troie jusqu’à son installation dans le Latium.

Merci à Benoît Laudenbach pour l’apport des deux supports d’archives scolaires dans cet article !

Arrête ton char Langues & Cultures de l'Antiquité

Arrête ton char Langues & Cultures de l'Antiquité