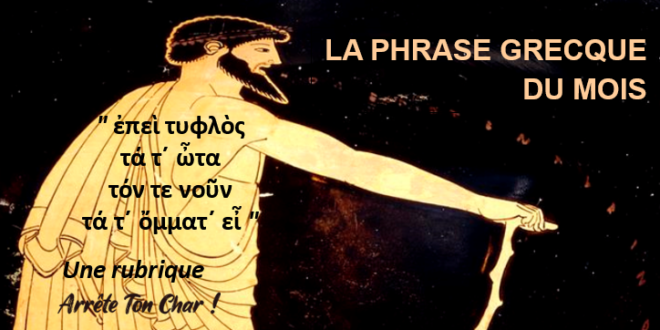

La phrase grecque du mois : » ἐπεὶ τυφλὸς τά τ´ ὦτα τόν τε νοῦν τά τ´ ὄμματ´ εἶ » – Œdipe-Roi de Sophocle

Contribution de Juliette George, professeure de lettres classiques

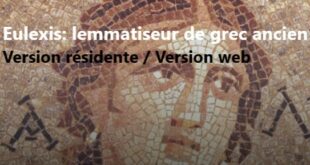

Source de l’illustration : amphore à figures rouges, originaire d’Attique (vers 490 à 480 avant JC), représentant un rhapsode s’appuyant sur son bâton et récitant le début d’un poème : ΗΟΔΕΠΟΤΕΝΤYPIΝΘI : Ὧδε ποτ’ ἐv Tύρινθι [ἦν] : [C’était] ainsi un jour à Tyrinthe (cité d’Argolide, située dans le Péloponnèse). Œuvre exposée au British Museum de Londres : https://www.britishmuseum.org/collection/image/221978001. © The Trustees of the British Museum. Shared under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) licence

« ἐπεὶ τυφλὸς τά τ´ ὦτα τόν τε νοῦν τά τ´ ὄμματ´ εἶ. »

Ce sont des paroles prononcées par Œdipe aux vers 370 et 371 de la tragédie de Sophocle Œdipe-Roi.

Dans le Prologue de cette pièce, qu’Aristote dans sa Poétique considère comme la tragédie la plus parfaite, des enfants de Thèbes, accompagnés par un vieux prêtre, viennent supplier Œdipe, désormais roi de la Cité, de lui venir en aide une nouvelle fois, parce qu’elle est ravagée par la peste. En effet Œdipe a libéré Thèbes de la Sphinge et est donc considéré comme le sauveur de la cité. A la fin du Prologue, Créon, qu’Œdipe a envoyé consulter l’oracle, revient et explique que ce qui cause le fléau, c’est que le meurtrier de l’ancien Roi, Laios, est toujours dans la cité et la souille. Œdipe s’engage à rechercher ce criminel et à en purifier la cité, ignorant que Laios est son père, et que c’est lui le meurtrier qu’il est déterminé à retrouver. Le spectateur, qui connaît la vérité, sait que ces paroles se retourneront contre celui qui les prononce : c’est toute l’ironie tragique de cette pièce.

Au Prologue succède la parodos, l’entrée du chœur, ici constitué de vieillards thébains, qui va s’installer sur l’orchestra. Le chœur supplie les dieux de venir en aide à la cité.

Le vers qui nous intéresse est situé dans le premier épisode de la tragédie. En effet, après le prologue et la parodos, les tragédies antiques sont composées en alternance d’épisodes dialogués entre les personnages et de stasima (stasimon au singulier), autrement dit de chants du chœur. Ce premier épisode est un agôn (une joute verbale) qui oppose le devin Tirésias à Œdipe qui l’a envoyé chercher. Œdipe demande à Tirésias, qui connaît le présent, le passé et l’avenir, de révéler ce qu’il sait et de dire qui est le meurtrier de Laios. Dans un premier temps, Tirésias essaie d’esquiver la demande et refuse de parler, laissant entendre à Œdipe que cela vaut mieux pour eux deux. Mais Œdipe s’emporte, l’accusant d’être traitre à la cité. Le dialogue tout entier est marqué par l’incompréhension entre les deux personnages : Œdipe parle en Roi, et cherche l’intérêt de la cité ; Tirésias, qui regrette sa connaissance des faits, se place sur un autre plan, plus individuel : il cherche à épargner Œdipe. Œdipe le juge donc traitre, sans comprendre que Tirésias refuse de parler dans son intérêt. Œdipe, dans son emportement, va jusqu’à insulter Tirésias et l’accuser d’être peut-être le meurtrier, ou un complice du meurtre. Tirésias perd alors patience et renvoie l’accusation à Œdipe ; mais c’est trop tard : dans sa rage, Œdipe est aveuglé, et pense que cette accusation est aussi infondée que la sienne. Il ne peut l’entendre comme une vérité. C’est dans ce contexte que Tirésias, en réponse aux menaces du Roi, affirme qu’il pourra continuer à parler impunément, si la vérité a quelque force. Œdipe lui répond alors qu’elle n’en a pas pour Tirésias, et ajoute :

ἐπεὶ

τυφλὸς τά τ´ ὦτα τόν τε νοῦν τά τ´ ὄμματ´ εἶ.

ἐπεί : c’est un connecteur, qui indique ici la cause : car

εἶ : c’est la 2e personne du singulier du présent de l’indicatif du verbe εἰμί, être : tu es

τυφλός, ή, όν : adjectif signifiant aveugle. Ce mot grec a donné des termes français médicaux ou scientifiques comme la typhlologie, l’étude de la cécité, de ses causes.

Le reste de la phrase est constitué de groupes nominaux à l’accusatif, coordonnés par τε, « et ».

τά ὦτα est l’accusatif pluriel du nom neutre οὖς, gén. ὠτός (τὸ) signifiant l’oreille.

τόν νοῦν est l’accusatif singulier du nom masculin νοῦς, νόου-νοῦ (ὁ) désignant la faculté de penser, l’intelligence, l’esprit. On retrouve cette racine par exemple dans le terme paranoïa, qui qualifie au départ ce qui va contre l’entendement.

τά ὄμματ(α) est l’accusatif pluriel du nom neutre ὄμμα, ατος (τὸ), qui désigne l’œil. Ce mot a par exemple donné le terme ommatidie, qui désigne chaque unité de la structure de l’œil des arthropodes.

Ces groupes nominaux sont à l’accusatif de relation ; c’est un emploi de l’accusatif que l’on trouve essentiellement avec les verbes d’état et qui sert à dire un point de vue, les parties du corps concernées…

Littéralement, on pourrait donc traduire par : « Car tu es aveugle quant à tes oreilles, ton esprit et tes yeux. » Jean Grosjean, lui, dans sa traduction des Tragiques grecs parue en 1967 dans la bibliothèque de la Pléiade, propose « Tu es aveugle des yeux, des oreilles et de l’esprit. »

C’est comme si, pour Œdipe, l’aveuglement de Tirésias lui fermait aussi les oreilles et l’esprit.

Sophocle dans cet agôn joue de façon très complexe de cette idée d’aveuglement. Le devin Tirésias est bien aveugle, et son don lui a été offert par les dieux en même temps que sa cécité, comme si la vision intérieure le nécessitait. Tirésias est lucide, même s’il ne voit pas au sens physique du terme. Œdipe, lui, s’enorgueillit de voir la lumière du jour, et prétend quelques vers plus loin que Tirésias ne pourra pas le blesser parce qu’il ne peut pas blesser ceux qui voient la lumière. C’est comme si l’aveuglement physique de Tirésias devenait une tare morale, qui enlevait toute légitimité à ses paroles. La capacité de vision d’Œdipe va de pair avec un aveuglement total. L’ironie tragique est donc à son comble ici.

Quand Œdipe accède enfin à la vérité, alors il se crève les yeux et sort du palais en s’exprimant en vers lyriques, en chantant un chant de lamentation, comme le chœur. C’est ce qu’on appelle un kommos, et ce moment correspond à l’apogée de l’émotion et du tragique. Sa capacité à voir la lumière du jour a abusé Œdipe, lui a fait croire qu’il détenait la vérité, et l’a poussé à l’hybris, à la démesure, toujours châtiée par les dieux. Au moment précis où il accède à la vérité, à la lucidité intérieure, où il reconnaît qu’il est le meurtrier qu’il cherche, et qui souille la cité, alors il s’aveugle.

Cette ironie tragique est magnifiquement résumée par les ultimes paroles d’Œdipe dans la pièce de Cocteau, La Machine infernale : « Lumière est faite ! ». Mais ne dit-on pas en effet que la vérité crève les yeux ?

Vers le sommaire des articles “La phrase grecque du mois”

Article mis en forme par Laurent Caillot

Arrête ton char Langues & Cultures de l'Antiquité

Arrête ton char Langues & Cultures de l'Antiquité