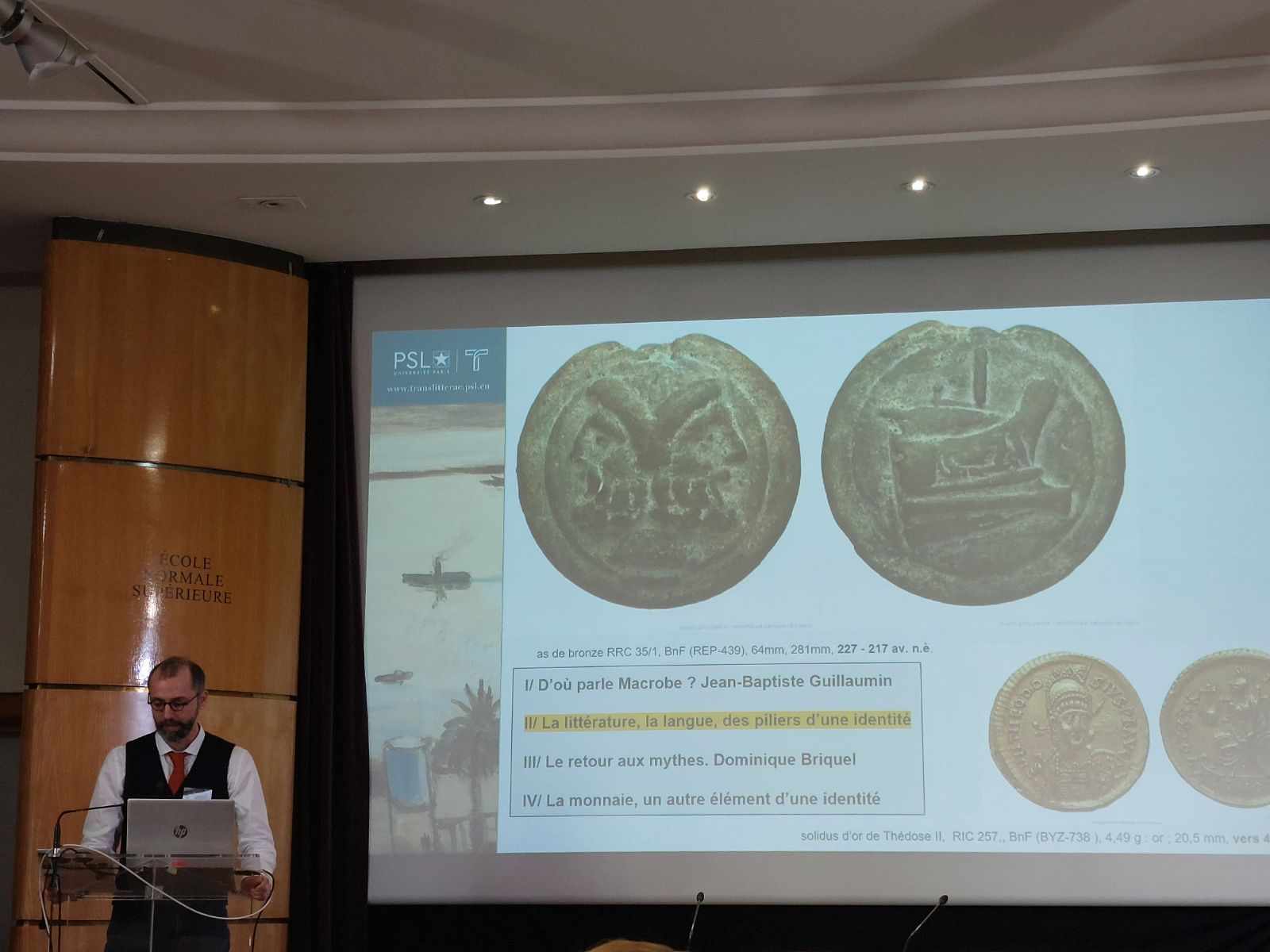

Aujourd’hui, je suis allée, pour Arrête ton char !, à la rencontre de deux participants aux Humanités dans le texte, un programme scientifique et pédagogique initié par l’École normale supérieure – Université Paris Sciences et Lettres (ENS-PSL) : Maxime Cambreling, ancien élève de l’école du Louvre, qui a travaillé au musée du Louvre et au C2RMF avant de devenir professeur certifié de Lettres classiques au collège Camus de Bayonne, en REP, et Benoît Laudenbach, maître de conférences en langue, littérature et papyrologie grecques à Sorbonne Université. Ils étaient tous les deux présents aux Journées Nationales “Humanités dans le texte”, les 6-7 Décembre 2023, pour présenter leurs travaux respectifs. Nous pouvons retrouver tout le contenu pédagogique et les podcasts en ligne. Revenons avec eux sur cette expérience !

Julie Wojciechowski

Arrête ton char ! : Bonjour Maxime, bonjour Benoît, pourquoi avoir eu envie de répondre à l’appel à projet ?

Benoît Laudenbach : J’avais vu passer l’appel à projet en ligne, via la Cnarela, en 2022, mais je le gardais dans un coin de ma tête car j’étais très occupé à ce moment-là. Je le trouvais intéressant dans la mesure où il permettait de lier la recherche universitaire et la pédagogie auprès d’un public non spécialiste. Cette diffusion de la recherche est un souci constant pour les spécialistes d’une discipline de niche qu’est la papyrologie. Montrer que, justement, elle permet de mieux comprendre des événements historiques ou des textes littéraires connus par ailleurs, était une occasion à ne pas manquer. Mais c’est finalement la rencontre avec Anca Dan et ses étudiants de l’ENS, venus se confronter aux papyrus à l’Institut de papyrologie, qui m’a décidé, début 2023.

Maxime Cambreling : Pour moi ce fut un peu le mouvement inverse de Benoît : quand j’ai vu passer l’appel à projet permanent sur la groupe Facebook d’entraide de l’association Arrête ton char !, j’ai eu envie de retrouver un travail plus universitaire que mon quotidien en collège, comme une bouffée d’oxygène, qui va nourrir mon enseignement dans le secondaire, me stimuler intellectuellement et œuvrer à la diffusion de la numismatique.

A.T.C : Pouvez en quelques mots présenter votre projet ?

M.C. : Le dossier part d’un passage des Saturnales de Macrobe qui raconte comment Saturne fut accueilli sur le site de ce qui sera Rome par Janus, et comment cet âge d’or a vu naître la monnaie. Je propose un commentaire qui montre comment ce passage est un témoignage des évolutions du monde romain au début du Ve siècle, et comment, par la culture linguistique, littéraire, numismatique, l’auteur veut transmettre à son fils une culture en train de disparaître. Jean-Baptiste Guillaumin présente ensuite la personne et l’œuvre de Macrobe. Dominique Briquel revient sur les mythes romains d’un âge d’or autour de Saturne et Janus. Antony Hostein explique à quelle époque est réellement apparue la monnaie à Rome et compare son iconographie à celle évoquée par Macrobe plus de 700 ans plus tard.

B.L. : Le dossier comprend deux lettres sur papyrus, écrites en Egypte en 88 av. J.-C., et un extrait de la Description de la Grèce de Pausanias, un auteur du IIe s. apr. J.-C. Ces documents s’éclairent mutuellement et nous permettent de comprendre un épisode dans la succession des rois lagides, à savoir le retour de Ptolémée IX au pouvoir qui provoqua quelques remous dans le sud de l’Egypte. Mais ce dossier est aussi l’occasion de jeter un œil sur les pratiques épistolaires et, en général, sur la société égyptienne multiculturelle de l’époque.

A.T.C : Comment avez-vous choisi votre thème de recherche ?

M.C. : Pour mes collègues de lettres classiques, je suis un numismate. Mais pour les numismates, je suis un prof de lettres. Alors j’ai voulu servir de passeur entre ces deux mondes qui trop souvent ne se connaissent pas. J’ai cherché un texte qui permette de parler de numismatique. J’ai choisi Macrobe car j’aime beaucoup l’Antiquité tardive et que cet extrait des Saturnales ouvre sur la construction et la conservation d’une identité et d’une culture à laquelle participe la monnaie.

B. L. : Il s’est en quelque sorte imposé tout seul. Je présentais déjà une partie de ce dossier (la lettre du P.Bouriant 12) à mes étudiants de 3e année de Licence de Lettres classiques, parce que c’est un document très bien conservé, qui n’est pas trop difficile à lire quand on est guidé, et qui trouve un écho chez Pausanias. Comme les étudiants de Lettres classiques sont avant tout intéressés par la littérature, c’est un moyen de les amener à la papyrologie.

A.T.C : Quelle est la plus value de l’interdisciplinarité ?

B.L. : Elle est essentielle. La papyrologie est interdisciplinaire par nature, à la croisée de la paléographie, de l’étude de la matérialité du document, de l’histoire, de la linguistique (phonétique et grammaire historiques, stylistique…) et, comme ici, de la littérature.

M.C. : L’interdisciplinarité permet souvent de porter un regard neuf et vivifiant sur des textes ou des objets connus depuis longtemps Elle donne de la hauteur de vue, et nous permet de remettre en perspective notre domaine de spécialité. Et ce faisant, de lui donner plus de sens.

A.T.C : Concrètement, comment s’est constituée l’équipe ? Comment s’est organisé le travail ?

M.C. : C’est ce qui m’effrayait au début. Professeur en collège, je fréquente peu ceux du Supérieur, et jamais je ne me serais dit que je collaborerais avec des spécialistes dont j’admire les livres. Pour la numismatique, je me sentais assez légitime, mais pour le reste, j’ai pu profiter de l’incroyable carnet d’adresses d’Anca Dan. Elle m’a permis de contacter par mail les bonnes personnes, qui m’ont toujours répondu avec beaucoup de gentillesse et souvent positivement. Les échanges se sont faits par mail avec J.B. Guillaumin, D. Briquel et A. Hostein, et je ne les ai rencontrés en personne que pour l’enregistrement du podcast. J’ai présenté à chaque auteur ce que j’imaginais pour le dossier, et ce que j’attendais de leur texte. Je les ai rassurés quant à la longueur de ce qui est attendu, car certains avaient peur de manquer de temps. Après que ma proposition a été retenue par le comité scientifique, je leur ai confirmé que j’attendais leur texte pour début septembre. Délai qu’ils ont respecté, ce qui m’a permis de m’assurer de la cohérence de l’ensemble et de rédiger mon texte en évitant les redites, puis d’envoyer l’ensemble fin septembre-début octobre, après avoir profité de l’été pour lire et penser à mon sujet.

B.L. : Très facilement en ce qui me concerne ! Par hasard, nous ne sommes que deux sur le projet. J’assume la plupart des casquettes, de papyrologue et d’historien, grâce aussi aux travaux d’une collègue, Anne-Emmanuelle Veïsse, qui n’avait pas le temps de participer et qui m’a laissé carte blanche. Pascal Charvet est venu apporter son éclairage tout à la fin du projet.

A.T.C : Comment définiriez-vous ce rôle de « chef de projet » que vous avez tenu, Maxime ? Comment avez trouvé votre place ?

M.C. : Au début, je ne savais pas trop. Je m’en étais d’ailleurs inquiété auprès d’Anca Dan : puisque des textes allaient être écrits par des spécialistes reconnus, à quoi allais-je servir ? Elle m’a rassuré. Je devais donner une orientation, un sens, une cohérence à l’ensemble. C’est moi qui avais choisi ce texte. J’en avais produit une traduction personnelle. Les auteurs qui ont travaillé sur le dossier avec moi étaient aussi à l’écoute de ce que je voulais. Mon rôle ressemblait un peu à un chef d’orchestre, qui s’appuie sur de brillants solistes pour proposer une interprétation.

A.T.C : Cet appel à projet est ouvert à tous, comment atteindre l’exigence scientifique quand on est éloigné des bibliothèques universitaires ou que l’on n’est soi-même pas un universitaire ?

M. C. : C’est un équilibre difficile à trouver : il faut être exigeant sans jargonner, être (presque) tout public mais rendre compte des recherches les plus pointues. Pour moi qui suis loin des bibliothèques spécialisées, j’ai pu m’appuyer sur internet et enrichir mes étagères de plusieurs livres dont je ne regrette pas l’acquisition.

B. L. : Le problème peut être inverse : comment faire pour que l’exigence universitaire passe dans un discours adressé à des non spécialistes. Dans ma feuille de route, il était précisé qu’il fallait penser plusieurs niveaux de réception (débutant, intermédiaire, confirmé), ce que j’ai trouvé assez pertinent.

A.T.C : Et les élèves dans tout cela ? Nous sommes d’accord que les documents ne sont pas exploitables clef-en-main en classe, comment les enseignants peuvent-ils se les approprier, et à partir de quelles classes ?

B.L. : Ayant longtemps travaillé dans le secondaire, je sais qu’on y aime le clef-en-main, mais aussi que ce n’est pas toujours facile à exploiter. C’est pourquoi j’ai trouvé important de penser le dossier selon différents publics, avec des explications plus ou moins complexes selon les niveaux. Je propose aussi des thèmes d’études rattachés à des points du programme, que l’un ou l’autre des documents peuvent illustrer, sans forcément que l’enseignant entre dans les détails avec ses élèves. Et je diffuse tous les documents dont un professeur peut avoir besoin (carte, arbre généalogique, abécédaire…). Selon ce qu’on veut faire, on peut s’emparer du dossier, en tout ou partie, de la 5e à la Terminale, et au-delà.

M.C. : À titre personnel, j’aime bien les formations professionnelles pratiques et concrètes, mais j’aime aussi beaucoup avoir aussi des formations plus “magistrales”. Je suis convaincu que, même s’il n’y a pas une utilisation immédiate en classe, cela va infuser et être utile, d’une façon ou d’une autre, un jour ou l’autre, en classe. Je sais que mes élèves aiment beaucoup qu’on les considère comme des esprits capables de comprendre la complexité. Ici, leur montrer les difficultés d’une traduction, les bouleversements de la fin de l’Antiquité, les fondements des grands mythes romains, la naissance du phénomène monétaire à Rome… ça peut servir dans de nombreux cours, pour de nombreux niveaux du secondaire. J’espère que des collègues qui auraient lu notre dossier ou écouté le podcast sauront où trouver des éléments si un jour ils en ont besoin. Qu’ils penseront à utiliser Macrobe, à montrer des didrachmes romano-campaniens pour illustrer certains cours, à évoquer les Saturnales après avoir travaillé avec les élèves sur un passage proche chez Ovide. Aux Journées nationales, j’ai pu écouter des collègues qui avaient construit leur dossier directement avec ou pour les élèves (“L’Horloge de Strasbourg selon Frischlin (manuscrit r.102.283 à la BNU de Strasbourg”, piloté par D. Vieillard, ou “La métamorphose des chenilles en papillons selon Maria Sibylla Merian (Dissertatio de generatione et metamorphosibus insectorum Surinamensium 30 (1705)” par des collègues de la métropole lilloise) qui utilisaient les HdT comme un projet sur l’année.

A.T.C : Combien de temps de travail aura représenté le dossier ? Je pose la question pour les personnes qui seraient tentées par l’expérience et qui se demanderaient comment la concilier avec un travail à temps-plein.

M.C. : J’ai passé deux ou trois heures sur la traduction du court passage. Et quelques heures pour rédiger mon texte. J’ai pris un peu de temps pour écrire aux auteurs et à étaler mes états d’âme à Anca Dan et à des collègues qui m’aidaient. Mais surtout, j’ai passé de très nombreuses heures à lire. Mais ça, je ne le compte pas : ce fut un grand plaisir et un grand enrichissement.

B. L. : Pour ma part, un travail énorme, mais parce que me plonger dans ce dossier, que je connaissais mal, m’a obligé à revenir sur les travaux de mes prédécesseurs et à corriger de petites choses. Cela aurait été beaucoup plus rapide, mais moins enrichissant, sur un thème que je maîtrisais déjà. À cela il faut rajouter le temps de préparation du podcast, très raisonnable, et la préparation de la présentation filmée – qui doit être un peu plus serrée en raison du timing imposé. Mais, à la fin, cela donne une expérience multiple.

A.T.C. : Toutes les ressources sont à retrouver en bas de cet entretien. Un petit mot sur l’enregistrement du podcast ?

M.C. : Dès les premiers échanges avec Anca Dan, il avait été évoqué de prolonger le dossier par des vidéos ou des podcasts. J’avais bien fait attention à ne jamais lui en reparler, car l’idée ne m’enthousiasmait pas vraiment. Tout comme la participation aux Journées nationales à Paris d’ailleurs. Mais après le dépôt du dossier, elle est revenue à la charge et il a bien fallu céder. J’y suis allé à reculons. Mais une fois face à Anca Dan et Emile Gayoso, tout est devenu spontané, naturel. Ils ont su me mettre à l’aise, en confiance, et en peu de temps nous avions enregistré de la matière, avec un peu de préparation, certes, mais sur le ton de la conversation. Je suis assez content qu’ils aient insisté avec leur idée de podcasts, car depuis, je suis toujours très content de retrouver, toutes les deux semaines, une demi-heure sur les textes antiques où j’apprends beaucoup.

B.L. : C’était un des défis du projet, que de présenter son dossier sur divers médias, chacun étant apte à diffuser un certain type d’informations, ou de s’adresser à un certain type d’interlocuteur. Il y a des redites, mais pas tant que cela. Le podcast permet une première approche du sujet, très vivante, tandis que la vidéo revient, en images et en son, sur les points les plus complexes, dans mon cas. Le dossier écrit, quant à lui, est une synthèse un peu “froide” mais que j’espère claire. Le podcast était en particulier très agréable à faire : cela permet de faire le point sur sa propre expérience et de la confronter en direct avec un non spécialiste, en l’occurrence Emile Gayoso, qui mettait vraiment en confiance.

A.T.C : Et si c’était à refaire, vous proposeriez un nouveau sujet ?

B. L. : Peut-être, mais il faudrait trouver à nouveau un thème parlant pour les collégiens et qui permette à nouveau de croiser largement les disciplines.

M. C. : C’est déjà en cours. Les textes et les monnaies ont encore beaucoup à raconter. L’interdisciplinarité permet une approche tellement enrichissante ! Et il n’y a pas de raison qu’il n’y ait que mes élèves que je bassine avec la numismatique !

Pour aller plus loin :

Le programme « Humanités dans le texte », porté par l’ENS-PSL, propose une bibliothèque de modules pédagogiques transdisciplinaires, composés de textes, d’images et de vidéos, destinés à venir en appui à l’enseignement des langues et cultures de l’Antiquité.

Chaque dossier fait également l’objet d’un podcast de présentation que l’on peut retrouver ici.

Cette bibliothèque de projets s’enrichit de nouveaux dossiers deux fois par mois et fait toujours l’objet d’un appel à projets permanent.

Retrouvez tous nos articles sur Les Humanités dans le texte :

- l’appel à projets permanent: https://www.arretetonchar.fr/les-humanites-dans-le-texte-appel-a-projets-permanent/

- le programme des journées nationales (6 et 7 décembre 2023): https://www.arretetonchar.fr/programme-des-journees-humanites-dans-le-texte-_-6-et-7-decembre-2023/

Arrête ton char Langues & Cultures de l'Antiquité

Arrête ton char Langues & Cultures de l'Antiquité