Pour Arrête ton char ! je suis allée à la rencontre d’Hugo Blanchet, docteur en linguistique ancienne, qui travaille actuellement sur les inscriptions gauloises. Ces dernières commencent à livrer leurs secrets ! Il les recueille en ligne dans le cadre du Projet RIIG.

Première idée reçue déconstruite : non ce n’est pas qu’une langue orale et les Gaulois nous ont laissé des écrits, en utilisant les alphabets grec ou latin, avant et après la conquête romaine.

L’inscription rupestre de Martigues. Acquisition photographique et photogrammétrique par Hugo Blanchet dans le cadre du Projet RIIG d’une inscription gauloise sur pierre

Source : RIIG BDR-16-01, ©RIIG (ANR 19-CE27-0003), Photographie de Coline Ruiz Darasse

L’inscription, datable du IIe ou Ier siècle avant notre ère, est gravée en langue gauloise en alphabet grec à même la roche naturelle. Elle se lit ουεχτινιος αλεβινος (Ouectinios Alebinos). Il s’agit probablement du nom d’un individu, quoique la fonction de l’inscription demeure mystérieuse, aucun contexte archéologique n’étant décelable alentour.

Arrête ton char ! : Bonjour Hugo Blanchet, comment en vient-on à étudier le gaulois ?

Hugo Blanchet : Avant d’en arriver au gaulois, j’ai eu un parcours universitaire tout à fait « classique » : étudiant boursier en hypokhâgne / khâgne classique dans une petite classe préparatoire de province, j’ai obtenu une licence de lettres classiques, et ai poursuivi ces études en master. J’ai eu à l’université un coup de cœur pour la linguistique ancienne et me suis spécialisé dans la linguistique des langues italiques (latin et ses voisins). J’ai ainsi réalisé une thèse de doctorat sur les noms des dieux de l’Italie antique préromaine ; notamment dans des langues cousines du latin, l’osque et l’ombrien. Pour étudier ces langues, dont nous ne connaissons qu’un corpus fragmentaire constitué d’inscriptions sur divers supports et matériaux, l’étude de l’objet support du texte est indispensable : c’est pour cette raison que je me suis tourné vers l’épigraphie, la science des inscriptions. L’approche pluridisciplinaire (linguistique, archéologie, épigraphie, histoire…) est aujourd’hui indispensable pour l’étude et la compréhension des mondes anciens. Après ce passage par l’Italie, j’ai mis mes compétences au service d’un autre corpus fragmentaire, celui des inscriptions en langue gauloise !

A.T.C. : Pouvez-vous nous présenter en quelques mots le projet RIIG ?

H.B. : J’ai rejoint comme chercheur postdoctoral le projet RIIG (Recueil Informatisé des Inscriptions Gauloises), dirigé par Coline Ruiz Darasse (Institut Ausonius, Bordeaux Montaigne – CNRS). Ce travail de grande ampleur, qui implique une équipe internationale de chercheur⋅ses, a pour objectif de constituer une base de données et une édition en ligne, accessible à tous, de l’ensemble des textes connus à ce jour en langue gauloise sur le territoire de la Gaule. Il s’agit d’un véritable outil scientifique utilisable tant par les chercheurs que par le grand public, qui pourra notamment y trouver des traductions des textes gaulois (quand une traduction est possible… nous y reviendrons !), ainsi que des éléments de grammaire de la langue, et des descriptions des contextes archéologiques. Le site vient d’ouvrir dans une version ”bêta” et continue à être mis à jour avec de nouvelles inscriptions. En outre, il a vocation à accueillir tous les nouveaux textes résultant de découvertes futures. Le projet a également été l’occasion de nombreuses missions de terrain dans les musées et sites accueillant des inscriptions gauloises, notamment dans le but de fournir une documentation iconographique complète : à terme, toutes les inscriptions seront illustrées de photographies récentes, interactives et de grande qualité, accompagnées même de modélisations 3D des objets inscrits !

A.T.C. : On parle bien d’inscriptions gauloises… en gaulois ?

H.B. : Oui, c’est un des intérêts du projet RIIG de mettre en avant un fait encore largement méconnu du grand public : contrairement à ce que l’on entend souvent, les Gaulois pratiquaient bien l’écriture, dans leur propre langue ! Ce qui est vrai, en revanche, c’est qu’ils ne possédaient pas d’alphabet propre. Avant la conquête romaine, au contact des Grecs de Marseille, ils ont donc utilisé l’alphabet grec pour noter leur langue, le “gaulois”, à partir du début du IIe siècle avant notre ère. Cet usage s’est répandu le long de la vallée du Rhône, jusqu’en Bourgogne, par exemple dans des sites comme Alésia (Alise-Sainte-Reine) et Bibracte. À mesure que s’étendait l’influence romaine, les Gaulois ont fini par adopter l’alphabet latin pour écrire en gaulois. In fine, la langue latine a fini par complètement remplacer le gaulois, dont on trouve tout de même des traces écrites jusqu’au IVe siècle de notre ère.

A. T. C. : Quels sont les textes que les Gaulois nous ont laissé dans leur langue ?

H. B. : Le corpus des inscriptions gauloises comporte environ 400 inscriptions en alphabet grec (que l’on appelle gallo-grecques), et probablement beaucoup plus en alphabet latin (gallo-latines). À côté des centaines de milliers d’inscriptions latines connues, le corpus gaulois paraît bien mince : il montre toutefois une grande variété ! Les Gaulois écrivaient sur des supports nombreux (métaux, pierre, céramique…), et pour des usages divers : épitaphes, dédicaces aux dieux, textes officiels, malédictions et textes magiques, calendriers, marques de propriété…

A. T. C. : Reconnaît-on l’influence des supports épigraphiques que l’on connaît bien à Rome et en Grèce ?

H. B. : Oui, l’épigraphie gauloise s’inscrit pleinement dans une tradition d’écriture méditerranéenne, avec des pratiques semblables à ce que l’on trouve par exemple dans l’Italie et la Grèce antiques. De fait, si des influences grecques et latines sont parfois perceptibles dans certains textes, ceux-ci possèdent tous leur originalité propre.

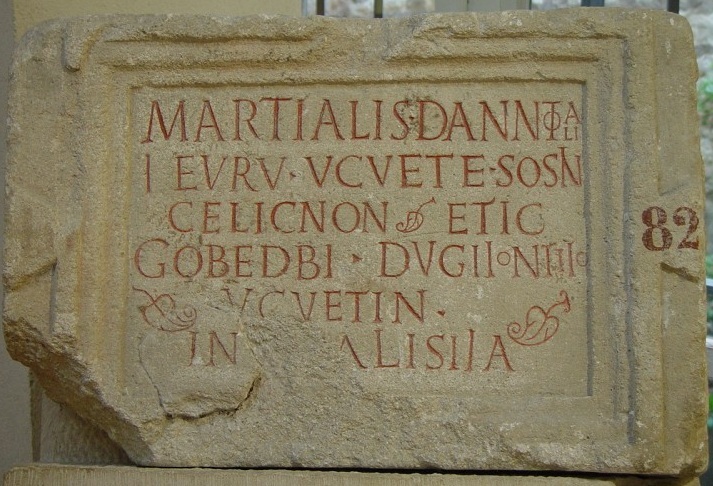

Cartouche de Martialis (Alise-Sainte-Reine)

source : RIIG CDO-01-19, Cartouche de Martialis / Mnamon, les écritures anciennes de la Méditerranée

L’inscription en alphabet latin (Ier siècle de notre ère) montre une nette influence romaine dans le support et l’écriture, mais le texte, dédié au dieu gaulois des forgerons Ucuetis est entièrement en langue gauloise. Il se lit ainsi : martialis dannotali / ieuru ucuete sosin / celicnon etic / gobedbi dugiíonti ío / ục̣uetin / in [ ]ạlisiía. Plusieurs traductions sont possibles, une probable étant “Martialis fils de Dannotalis à offert à Ucuetis ce celicnon (?) avec les forgerons qui honorent (?) Ucuetis à Alésia”. L’inscription est célèbre notamment pour son locatif in alisiia “à Alésia”, qui atteste le nom du lieu de la dernière bataille de Vercingétorix sur le site d’Alise-Sainte-Reine.

L’étude des textes gaulois permet justement de sortir d’un système centré sur des langues en situation hégémonique (grec, latin), en montrant la richesse des pratiques de l’écriture dans la Méditerranée antique. C’est tout l’intérêt de ces langues dites “d’attestation fragmentaire”: faire apparaître en filigrane et mieux comprendre des cultures qui ont été recouvertes par des systèmes dominants.

A. T. C. : Vous faisiez noter que l’écriture était répandue dans toutes les strates de la société gauloise.

H. B. : Oui, c’est le cas depuis les monumentales inscriptions funéraires et religieuses sur pierre, apanage probable d’une élite sociale, aux simples mentions de noms d’individus (femmes et hommes) sur des objets du quotidien.

Les inscriptions dites “magiques” attestent en outre une pratique bien particulière de l’écriture par des femmes se qualifiant de “sorcières” : ainsi dans la célèbre inscription du plomb du Larzac, on trouve la mention suivante en gaulois en alphabet latin : brictom uidlaias uidlu[as] tigontias « un charme de sorcière ensorcelant des sorcières » ! On peut relever que le mot gaulois signifiant sorcière, uidlua, provient de la même base wid- « connaissance, savoir », que le mot druide (de *dru-wid-, littéralement « Connaisseur de l’arbre »). C’est la même racine que le latin video, d’où notre verbe « voir ». Les druides eux-mêmes nous ont d’ailleurs probablement laissé des traces écrites : c’est sans doute le cas de l’inscription sur bronze du Calendrier de Coligny, qui constitue le plus long texte gaulois connu. Ce calendrier rituel en langue gauloise rédigé en alphabet latin, daté du IIe siècle de notre ère, illustre la permanence du druidisme même en pleine époque romaine. Le texte, complexe et fragmentaire, fournit notamment une liste des mois lunaires de l’année gauloise, qualifiés soit de mat “favorable” soit de anmat “néfaste”.

RIG III, Calendrier de Coligny

Source : Lugdunum, musée et théâtres romains, Lyon

Plomb du Larzac (L’Hospitalet-du-Larzac)

Source : Celtique, gaulois – Exemples d’écritures / File:Tablette de défixion de l’Hospitalet-du-Larzac 1.jpg – Wikimedia Commons

Cette inscription “magique” sur plomb de l’Hospitalet-du-Larzac entre dans la catégorie des “défixions”, c’est-à-dire des textes de malédiction. Elle a été découverte en 1983 sur l’orifice d’une urne funéraire : on estimait en effet que les défunts pouvaient constituer des messagers pour les dieux infernaux chargés d’exécuter ces malédictions… On trouve dans le texte gaulois en alphabet latin une douzaine de noms de “sorcières” gauloises qui semblent s’affronter par l’échange de malédictions.

A.T.C. : Que nous dévoilent les inscriptions gauloises sur la langue gauloise elle-même ?

H.B. : L’étude de ce corpus varié de témoignages écrits permet donc, par petites touches successives, de reconstituer la langue des Gaulois. Nos connaissances sont encore bien lacunaires, en raison du nombre réduit d’inscriptions, et surtout de la rareté des textes longs. Une très grande partie du corpus est en effet constitué de marques de propriété sur des objets du quotidien (vaisselle en terre cuite notamment), comportant la plupart du temps un simple nom propre, mais parfois un peu plus développées.

Graffite de La Cloche 1

Source : RIIG BDR-06-01, ©RIIG (ANR 19-CE27-0003), photographie de Hugo Blanchet – Ausonius UMR 5607, avec l’aimable autorisation du Musée de la ville de Marseille

Cette marque de propriété sur céramique a la particularité d’être une inscription dite « parlante », suivant l’interprétation de Michel Lejeune. Le texte gaulois en alphabet grec est le suivant : εσκεγγολατι ανιατειος ιμμι (eskengolati aniateios immi), et pourrait se traduire par « Je suis (la propriété) de Escengolat(i)os, et on ne doit pas me voler. » On y trouve une rare attestation du verbe être en gaulois, immi “je suis”, ici à la première personne du singulier, qui ne sera pas sans rappeler aux hellénistes le εἰμί “je suis” grec.

De même, les inscriptions funéraires (épitaphes) mentionnent rarement plus que le nom du / de la défunt.e et son patronyme.

A.T.C. : Il s’agit là d’une grosse différence d’avec les Romains qui peuvent être très prolixes sur les stèles ?

H.B. : En effet ! La mode gauloise de l’épitaphe se caractérise par sa sobriété. On a tout de même un exemple d’épitaphe gauloise un peu plus bavarde sur une stèle découverte à Velleron (Vaucluse), où le texte se termine par la formule ουαλητε (oualete) : l’archéologue Michel Bats a identifié ce mot comme une adaptation en alphabet grec du latin valete “portez-vous bien”, formule de communication entre les morts et les vivants ! D’autres indices sur la stèle confirment que le défunt gaulois (et son épouse, car l’inscription mentionne deux individus) affichait des marques de “romanisation”.

On peut au contraire trouver un lexique plus varié, des verbes, et des véritables constructions syntaxiques dans des inscriptions longues, comme les textes « magiques ». Mais ces inscriptions amènent des difficultés nouvelles, car souvent les termes attestés dans ces textes ne le sont nulle part ailleurs, ce qui rend leur interprétation difficile ! Pour les élucider, on a alors recours à l’analyse étymologique : soit en les comparant avec des mots d’autres langues celtiques attestées plus tardivement (irlandais, gallois, breton…), soit en remontant à leurs racines indo-européennes. Le gaulois est en effet une langue de la famille dite “indo-européenne”, à laquelle appartiennent par exemple le latin, le grec, les langues germaniques, les langues d’Inde et de Perse… Il est souvent nécessaire de combiner ces deux approches. On a aussi la chance de pouvoir comparer les données du gaulois avec celles d’autres langues celtiques continentales : c’est le cas du lépontique, langue celtique (en alphabet étrusque) attestée au nord de l’Italie notamment entre le VIe et le IVe siècle avant notre ère, et du celtibère, langue parlée et écrite (à partir du IIe siècle avant notre ère) par les Celtes de la péninsule ibérique. Enfin, il existe également un corpus d’inscriptions gauloises en alphabet étrusque en Italie, qui suit l’implantation des Gaulois dans la plaine du Pô au début du IVe siècle avant notre ère.

A.T.C. : Vers un enseignement du gaulois ?

H. B. : Les inscriptions nous révèlent une langue gauloise assez homogène du nord au sud de la Gaule : on retrouve partout les mêmes éléments de composition des noms propres, les mêmes formules rituelles, les mêmes verbes… Certes, il existait très vraisemblablement des variations dialectales, mais il semble que les locuteurs de la langue celtique que l’on appelle gaulois étaient en situation d’intercompréhension sur l’ensemble du territoire de la Gaule. Il faut noter également que les inscriptions gauloises couvrent une période longue : les plus anciens textes remontent au IIe siècle avant notre ère (mais la langue devait avoir une pratique orale antérieure), et les plus tardifs au IVe siècle de notre ère : la langue a donc évolué au cours de ces 6 siècles d’attestation, en montrant cependant une véritable continuité. En combinant tous ces éléments, étalés dans l’espace et le temps, on parvient tout de même à esquisser une vision d’ensemble de ce qu’était la langue gauloise. Les tableaux de déclinaisons et de conjugaisons sont loin d’être complets, et l’on est encore loin de pouvoir enseigner le gaulois comme les autres langues anciennes dites classiques, mais les choses progressent à chaque nouvelle découverte.

À titre d’exemple, si l’on connaît maintenant des centaines de noms d’individus gaulois attestés dans les inscriptions (sur des monnaies également, où l’on trouve par exemple le nom d’un certain Vercingétorix !), seuls une dizaine de verbes sont identifiés ! Les inscriptions religieuses nous dévoilent aussi quelques noms de dieux et déesses gaulois, qui n’appartiennent pas qu’aux albums d’Astérix : Belisama, Bélénos, Taranis, Cernunnos…

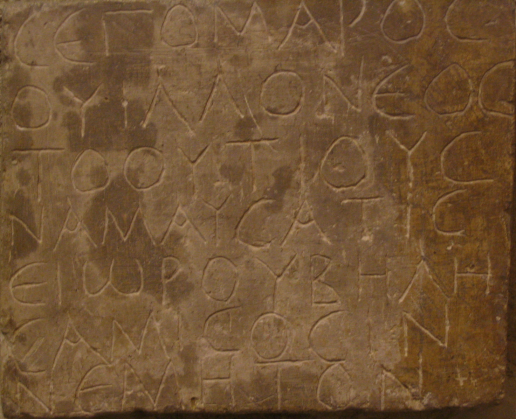

Plaque votive de Vaison-la-Romaine : dédicace à Bélisama.

Source : Celtique, gaulois – Exemples d’écritures / RIIG VAU-13-01 : Plaque votive de Vaison-la-Romaine ; image : Wikicommons

Cette plaque de calcaire gravée en gaulois en alphabet grec a été découverte à Vaison-la-Romaine. Il s’agit d’un texte de nature religieuse, qui se lit ainsi : σεγομαρος / ουιλλονεος / τοουτιους / ναμαυσατις / ειωρου βηλη- / σαμι σοσιν / νεμητον (Segomaros Ouilloneos tooutious namausatis eiorou Belesami sosin nemeton), soit “Segomaros, fils de Villu, citoyen (ou magistrat ?) de Nîmes, a dédié à Belisama ce lieu sacré.”

A.T.C. : Qu’est-il advenu de la langue gauloise ?

H. B. : À mesure que la pratique du latin s’est généralisée en Gaule après la conquête romaine, la langue gauloise a progressivement décliné. Les inscriptions gauloises en alphabet latin les plus tardives remontent probablement au IVe siècle de notre ère. Le gaulois semble avoir été encore pratiqué à l’oral jusqu’au Ve siècle, comme l’indiquent des témoignages littéraires. L’auteur gallo-romain Sidoine Apollinaire (430-489), par exemple, mentionne le fait que, à son époque, la noblesse arverne vient d’adopter le latin en remplacement du gaulois. À l’orée du VIe siècle, le gaulois est vraisemblablement éteint. Toutefois, il a marqué de son empreinte le latin de Gaule, dont est issu le français : un certain nombre de termes gaulois, souvent techniques ou liés au vocabulaire rural ont été conservés jusqu’à notre époque. Ainsi balai, alouette, bec, boisseau, borne, arpent, lieue, martre, ruche, combe, grève…

J’aime particulièrement l’exemple d’un mot gaulois au destin particulier, le terme bulga “sac de cuir” : il est à l’origine de l’ancien français bouge “bourse”, qui avait également un diminutif bougette “petite bourse, porte-monnaie” ; ce dernier a été emprunté en anglais sous la forme… budget, revenu ensuite en français avec le sens qu’on lui connaît !

De même, de nombreux toponymes et éléments toponymiques issus du gaulois sont encore reconnaissables aujourd’hui. C’est par exemple le cas de breuil “bois, taillis” (que l’on retrouve dans les noms de famille Lebreuil, Dubreuil…), qui remonte au gaulois brogilos “petit bois enclos”. On peut également citer le gaulois *dunon “citadelle, colline fortifiée, mont”, fréquent dans les toponymes français ; ainsi : Issoudun, de Uxellodunum “le Haut Fort”, Verdun, de Verodunum “Puissante Forteresse”, Autun, de Augustodunum “Forteresse d’Auguste” (fondation romaine), Lyon, de Lugdunum “Colline du dieu Lug”, etc.

A.T.C. : Avez-vous des coups de cœur à nous partager ? des inscriptions particulièrement remarquables ?

H. B. : Lors de ma participation au projet RIIG, j’ai eu l’occasion de voir (et de photographier) un grand nombre des objets inscrits de notre corpus. Certaines de ces inscriptions sont assez inattendues, comme celle du site du Vieux-Poitiers (Naintré, Vienne) qui figure sur… un menhir ! Il existerait donc bien des menhirs gaulois, qu’Obélix se rassure ! En réalité, l’objet en lui-même est vraisemblablement préhistorique, bien antérieur aux Celtes ; mais, à l’époque gallo-romaine, on a gravé dessus un texte en langue gauloise !

Menhir du Vieux-Poitiers, photographié in situ au milieu d’un champ dans le cadre du projet RIIG

Source : RIIG VIE-01-01, ©RIIG (ANR 19-CE27-0003), photographie de María José Estarán

La pierre porte en alphabet latin et en langue gauloise le texte suivant, d’époque gallo-romaine : ratin bri⁽va⁾tiom / frontu tarbetis[o]n⁽io⁾s / ie{i}uru. Une traduction possible serait : “Frontu, fils de Tarbetisu, a offert la limite rituelle des habitants de Briua”.

Menhir du Vieux-Poitiers (occlusion)

Source : RIIG VIE-01-01 ; photographie : María José Estarán ; Traitement : Florent Comte – Ausonius UMR 5607 © RIIG (ANR 19-CE27-0003)

Le traitement de l’image en photogrammétrie permet de faire nettement apparaître l’inscription : le site du RIIG permettra d’accéder à ce type de rendu pour une grande partie des inscriptions, notamment sur pierre.

Pour terminer, une courte inscription d’un seul mot, qui étonne en revanche par son contexte et ses dimensions : découverte à flanc de falaise sur l’oppidum du Castellan à Istres (Bouches-du-Rhône), face à l’étang de Berre, elle est composée de lettres de près de 20 cm de haut, profondément gravées dans la paroi rocheuse. Le mot inscrit en alphabet grec, qui s’étend sur près d’1m35, est ΜΑΤΡΟΝ (matron), génitif pluriel du nom de la “mère” en gaulois, soit “des Mères”. La destination de l’inscription reste mystérieuse, peut-être visait-elle à placer l’ensemble de l’oppidum sous la protection de Déesses Mères. Elle montre une nouvelle fois, par son caractère monumental et sa visibilité, l’importance de l’écriture dans la société gauloise.

Inscription rupestre du Castellan (Istres). Photographie in situ de l’inscription des Matron “Mères” d’Istres, découverte sur la falaise de l’oppidum du Castellan (aujourd’hui parc à dinosaures…).

Source : RIIG BDR-17-01, ©RIIG (ANR 19-CE27-0003), photographie de Hugo Blanchet

Il s’agit très vraisemblablement d’une inscription religieuse, le culte de Déesses Mères étant bien documenté dans le monde gaulois.

Références :

Dictionnaire de la langue gauloise, Xavier Delamarre, Errance 2018.

La langue gauloise, Pierre-Yves Lambert, Errance 2018

Recueil des Inscriptions Gauloises, Editions du CNRS, 1985-2002

Recueil Informatisé des Inscriptions Gauloises, projet en ligne dirigé par Coline Ruiz Darasse.

Site de Coline Ruiz Darasse, https://ruizdarasse.wordpress.com

À lire sur le même sujet :

Les écritures gauloises livrent leurs secrets – Sciences et Avenir

Contrairement à ce que l’on imagine, les Gaulois savaient écrire | National Geographic

Pour suivre Hugo Blanchet sur Twitter : https://twitter.com/Hugorodru

Un grand merci projet RIIG et à Coline Ruiz Darasse pour la mise à disposition des clichés,

Julie Wojciechowski pour Arrête ton Char !

Arrête ton char Langues & Cultures de l'Antiquité

Arrête ton char Langues & Cultures de l'Antiquité

Une réaction

Pingback: Entretien avec Dr. Orodru : l’étymologie, c’est fun ! – Arrête ton char