Depuis de nombreuses années, le travail des élèves latinistes et hellénistes de troisième était pris en compte dans leurs résultats scolaires. Depuis 2012 en particulier (arrêté du 04/12/2012, article 5), cela prenait la forme de points supplémentaires qui venaient s’ajouter aux notes des élèves du contrôle continu et des épreuves du DNB (Diplôme National du Brevet). La réforme du Collège de 2016 a supprimé, puis restauré cela.

Depuis, les modalités d’attribution de ces points ont encore changé à plusieurs reprises. A quelques semaines du DNB et au moment où les équipes pédagogiques entament la validation administrative des compétences du socle commun, nous vous proposons ici un tour d’horizon de l’évolution de ces points supplémentaires, tant en relisant les textes officiels qui régissent cette partie du DNB qu’en observant les pratiques de terrain.

I. Ce que disent les textes officiels

Les Langues et Cultures de l’Antiquité (LCA) sont un enseignement de complément et, à ce titre, peuvent contribuer à l’obtention du DNB, par le biais de points supplémentaires pour les élèves qui suivent cet enseignement.

Deux textes indiquent cette disposition.

Le 6 avril 2016, la note de service n°2016-063 indique :

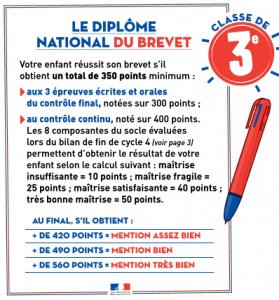

Chaque niveau de maîtrise atteint, établi conformément à l’article D. 122-3 du code de l’éducation, est transmis par l’application Cyclades et converti en un nombre de points équivalent selon le décompte établi par l’article 8 de l’arrêté du 31 décembre 2015 précité, à savoir, pour chacune des quatre composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » et pour chacun des quatre autres domaines de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture :

– 10 points si le candidat obtient le niveau « Maîtrise insuffisante » ;

– 25 points s’il obtient le niveau « Maîtrise fragile » ;

– 40 points s’il obtient le niveau « Maîtrise satisfaisante » ;

– 50 points s’il obtient le niveau « Très bonne maîtrise ».

Peuvent s’y ajouter les points obtenus pour un enseignement de complément que le candidat a suivi et s’il a atteint (10 points) ou dépassé (20 points) les objectifs d’apprentissage du cycle. L’enseignement de complément est au choix : langue et culture de l’Antiquité ou langue et culture régionale ou découverte professionnelle. Des points supplémentaires sont accordés dans les mêmes conditions aux candidats qui ont suivi un enseignement de langue des signes française.

Dans cette note de service, il était d’ailleurs surprenant de lire l’intitulé “langue et culture de l’Antiquité” au singulier. D’une part parce que c’est son pluriel qui a été retenu par l’Education nationale pour l’intitulé de cet enseignement depuis 2007. De fait, le nom de cet enseignement est toujours écrit au pluriel dans tous les documents ministériels, emplois du temps et bulletins scolaires, qu’on y enseigne uniquement le latin, uniquement le grec, les deux langues anciennes conjointes (ECLA) ou encore le bilinguisme latin-grec. D’autre part parce qu’entre le latin, le grec, le sanskrit, l’écriture hiéroglyphique et bien d’autres, ce serait un non sens de dire quelles étaient LA langue et LA culture de l’époque antique.

L’arrêté du 31 décembre 2015 (J.O. du 03-01-2016) indiquait déjà cette même disposition, en précisant que l’enseignant était responsable de cette validation :

Article 7 – Le décompte des points, pour les candidats mentionnés à l’article 3, s’effectue ainsi:

– pour chacune des quatre composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » et pour chacun des quatre autres domaines de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture établi conformément à l’article D. 122-3 :

10 points si le candidat obtient le niveau « Maîtrise insuffisante » ;

25 points s’il obtient le niveau « Maîtrise fragile » ;

40 points s’il obtient le niveau « Maîtrise satisfaisante » ;

50 points s’il obtient le niveau « Très bonne maîtrise » ;

– pour chacune des trois épreuves obligatoires de l’examen, de 0 à 100 points.

Des points supplémentaires sont accordés aux candidats ayant suivi un enseignement de complément ou un enseignement en langue des signes française, selon le niveau qu’ils ont acquis à la fin du cycle 4 au regard des objectifs d’apprentissage de cet enseignement :

10 points si les objectifs d’apprentissage du cycle sont atteints ;

20 points si les objectifs d’apprentissage du cycle sont dépassés.

Le niveau atteint est apprécié par l’enseignant ayant eu en charge l’enseignement de complément suivi par l’élève.

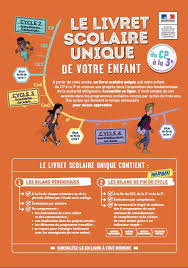

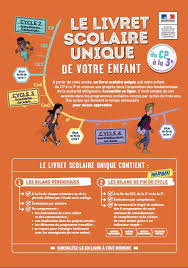

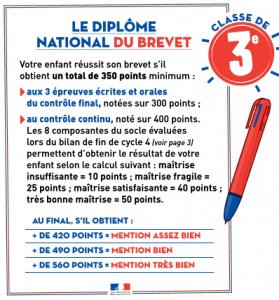

Une plaquette d’information circule actuellement dans les établissements scolaires, à destination des parents, pour informer sur le livret scolaire unique.

Il est regrettable que ce document informatif ne mentionne pas l’existence de ces points supplémentaires dans l’encadré de la page 4 consacré au DNB, au risque de laisser planer un doute.

Il est regrettable que ce document informatif ne mentionne pas l’existence de ces points supplémentaires dans l’encadré de la page 4 consacré au DNB, au risque de laisser planer un doute.

Le document, bien que plus récent (il date de mars 2017) n’est donc pas plus complet que l’infographie d’août 2016:

Une autre plaquette, toujours à destination des parents, “Votre enfant passe le brevet”, est au contraire plus complète :

II. Quels sont ces “objectifs d’apprentissage du cycle” ?

L’expression “objectifs d’apprentissage” apparaît une unique fois dans le programme d’enseignement de complément de Langues et Cultures de l’Antiquité (dans la partie consacrée à l’étude de la langue).

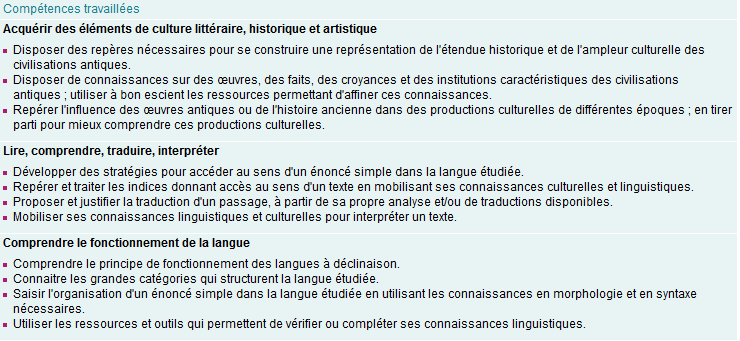

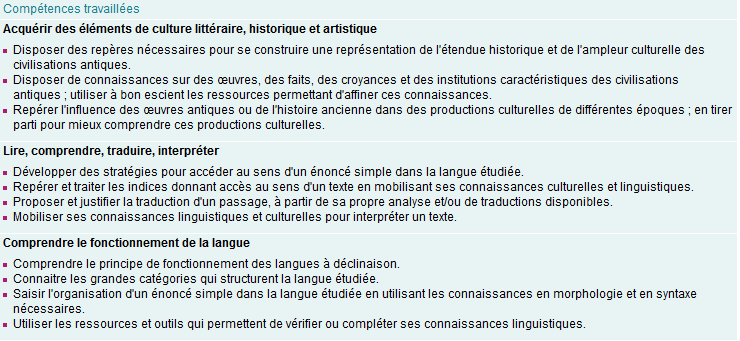

Il faut donc se tourner vers le cadre général des “Compétences travaillées”, dont les verbes à l’infinitif semblent décrire les objectifs que nous recherchons :

Chacune de ces 3 compétences (en gras) est elle-même déclinée (sans mauvais jeu de mots !) en plusieurs items.

Le contenu des trois compétences est ensuite précisé dans trois parties successives: “Culture littéraire, historique et artistique”, “Lecture, compréhension, traduction” et “Étude de la langue”.

Les “attendus de fin de cycle” sont explicités pour les deux dernières parties seulement, avec le même degré de précision.

Logiquement, on pourrait voir dans ces “attendus de fin de cycle” les critères d’attribution des points supplémentaires.

| [Culture littéraire, historique et artistique]

Attendus de fin de cycle |

[Lecture, compréhension, traduction]

Attendus de fin de cycle |

[Etude de la langue]

Attendus de fin de cycle |

| Pas de précision supplémentaire |

En latin

– Lire oralement un texte latin.

– Repérer des indices signifiants pour émettre des hypothèses de lecture et interpréter un texte.

– Comprendre globalement un texte authentique simple.

– Traduire individuellement et de façon aboutie un texte authentique court et accessible.

– Situer les textes littéraires dans leur contexte historique et culturel.

– Interpréter des textes littéraires en fondant son interprétation sur quelques outils d’analyse simples.

En grec

– Lire oralement un texte écrit en grec.

– Savoir rechercher un mot dans un dictionnaire de grec.

– Repérer des indices signifiants pour émettre des hypothèses de lecture portant sur un énoncé court et accessible.

– Traduire des phrases simples.

|

– Comprendre et maitriser les principes d’une langue à déclinaison.

– Savoir repérer et analyser en contexte l’emploi d’unités lexicales.

– Connaitre les éléments fondamentaux du système verbal.

– Repérer les éléments constitutifs d’une phrase complexe .

– Savoir mobiliser des compétences d’intercompréhension des langues :

. circuler entre les textes : passer d’un texte en langue latine ou grecque à un texte traduit, passer d’un texte traduit à un texte en langue latine ou grecque ;

. circuler entre les systèmes de langue : établir des correspondances entre le système linguistique français et les systèmes des langues anciennes. À partir de celles-ci, ménager des ouvertures vers les systèmes linguistiques des autres langues étudiées par les élèves. |

III. Atteindre ou dépasser les objectifs ? This is the question !

Comparons la répartition des points supplémentaires avant et après la réforme du Collège.

|

Session 2016 (av. réforme) |

Session 2017 (ap. réforme)

|

| Contrôle continu |

220 points |

400 points |

| Epreuves écrites et orales |

160 points |

300 points |

| Total |

380 points |

700 points |

|

+ 0 à 10 points supplémentaires pour l’option |

+ 0, 10 ou 20 points supplémentaires pour l’enseignement de complément |

D’un rapide coup d’œil, le rapport entre les points supplémentaires et le nombre total de points du DNB semble proportionné : les 10 points (ceux supérieurs à la moyenne de l’élève) sur 380 points deviennent 20 points sur 700 points après la réforme. Le rapport semble même tourner légèrement à l’avantage de l’élève entre les sessions 2016 et 2017.

Si on s’arrête à cette première impression, la différence tient donc surtout au fait qu’auparavant les points supplémentaires étaient ajoutés et arrondis au demi-point près alors qu’ils le sont maintenant par palier: 0, 5 ou 10 points.

Or, comme on l’a vu plus haut, les textes officiels disent que les 20 points supplémentaires du nouveau DNB seront attribués à un élève qui aura “dépassé” (et non “atteint”) les objectifs fixés par le programme. A changement de terme, changement de rapport !

Petit rappel de la situation jusqu’à la session 2016 du DNB :

La moyenne annuelle de l’élève indiquait un niveau atteint par l’élève, par rapport aux objectifs fixés par les programmes.

Le niveau atteint par l’élève, par rapport aux objectifs fixés par le programme, corrélait donc l’obtention des points correspondants. Selon les textes alors en vigueur, la totalité des objectifs atteints amenait à la note maximale des 10 points supplémentaires.

De ce fait, si l’on veut comparer ce qui est comparable, il faut revoir notre calcul. Dans le cas où la totalité des objectifs serait atteinte, le rapport à poser est en réalité le suivant:

10 pts suppl. / 380 pts (session 2016) 10 pts suppl. / 700 pts (session 2017)

On constate que pour un même niveau d’exigence de l’élève, le nombre de points supplémentaires qui lui est attribué est divisé par deux.

Reconnaissons bien sûr que l’engagement et les efforts des élèves sont toujours reconnus par l’Education nationale, mais pourquoi – encore une fois ! – moins ?

C’est sans parler du fait que c’est aussi réduire la reconnaissance des efforts des élèves, qui se sont investis pendant 3 ans, à raison de 2h, puis 3h, puis 2h (cette année) / semaine.

Notons une première réaction possible : reconnaître que des élèves peuvent dépasser les résultats escomptés est une intention louable (et pas seulement parce que l’Education nationale le fait pour l’enseignement des LCA). Mais, si telle est vraiment l’intention, la technique doit suivre l’intention et on obtiendra alors la grille suivante pour l’attribution des points supplémentaires:

| Les objectifs d’apprentissage du cycle ne sont pas atteints. |

0 pt |

| Les objectifs d’apprentissage du cycle sont atteints. |

20 pts |

| Les objectifs d’apprentissage du cycle sont dépassés. |

25 pts ? 30 pts ? |

On imagine alors qu’un ou plusieurs paliers feraient également leur apparition dans le grand écart qui sépare les 0 et 20 points.

Précisons que cette nouvelle grille n’est pas une nouvelle proposition de notre part, mais seulement une simulation de ce qui devrait être pour faire concorder l’intention annoncée et la barème mis en place, dans un souci de continuité et d’égalité avec les élèves latinistes et hellénistes des années pré-“réforme du Collège”.

Notons une seconde réaction possible : les enseignants, quelle que soit leur discipline ou contenu d’enseignement, visent-ils habituellement à ce que l’élève atteigne un objectif, fixé par les programmes officiels, ou visent-ils au dépassement de ces mêmes objectifs ? Dans quelle mesure peut-on demander à un élève de dépasser un objectif qu’on souhaite lui voir atteindre ?

IV. Et sur le terrain !

1. Le rôle de l’enseignant comme arbitre

Un autre changement apporte plus de questions que de certitudes : la désignation de l’enseignant comme juge des points attribués avec un seul critère.

Jusqu’à la session 2016, l’élève récupérait en bonus les points de sa moyenne en latin ou en grec supérieurs à 10. Le professeur n’intervenait donc pas dans la comptabilisation de ces points supplémentaires. Tout reposait sur les chiffres; il ne s’agissait que d’une transposition. L’élève lambda qui avait obtenu 16 de moyenne annuelle en latin bénéficiait donc de 6 points en bonus.

Pour la session 2017, c’est à chaque professeur de fixer lui-même la quantité de ces points bonus. Bien entendu, cela ne sortira pas d’un chapeau magique : le professeur s’appuiera sur les compétences validées et sur sa connaissance du parcours de l’élève, tel que l’indiquent les textes officiels. Cependant il sera responsable de ce choix : 0, 10 ou 20 points ?

2. Notes internes et logiciels

Des problèmes pratiques s’ajoutent maintenant à ces questions d’éthique : à ce jour, la gestion de cette attribution de bonus reste encore bien mystérieuse.

La procédure indiquée dans un aide-mémoire reçu dans plusieurs établissements est la suivante :

On précise les résultats obtenus en enseignement de complément (latin, grec, découverte professionnelle, LCR) ou LSF : “objectifs atteints” ou “objectifs dépassés” (pour déclencher ou non un bonus) ; ce renseignement remonte via LSU sur le bilan de fin de cycle 4.

La méthode à suivre commencerait donc par l’indication des “résultats obtenus” : est-ce à dire la moyenne annuelle ? Les deux points indiquent un lien qui est habituellement logique mais qui reste ici mystérieux, puisque cet aide-mémoire enchaîne sur “objectifs atteints” ou “objectifs dépassés”. Alors que faut-il faire ? Saisir des résultats ou cocher le niveau des objectifs atteints ?

Le choix de ce niveau d’objectifs atteint pourrait “déclencher ou non un bonus”. Et comment faut-il faire concrètement pour indiquer les 10 ou 20 points ?

Il “n’y a donc plus” apparemment qu’à partir à la recherche de ces cases à cocher. Muni de ces instructions, le professeur se rend dans son logiciel de gestion de notes, avec cet objectif. Or, sur la page du bilan de fin de cycle 4, il n’y a pas forcément la mention des enseignements de complément. Il faut déjà que cela ait été configuré auparavant par l’équipe de direction.

Cette incertitude fait écho à ce que plusieurs collègues nous ont signalé : il n’y aurait pas de place prévue pour indiquer ces fameux points supplémentaires.

A deux semaines de boucler les copies, les bulletins, la validation des compétences des 3e, la situation est (encore une fois) confuse pour les professeurs de Lettres classiques.

Conclusion

Que le doute soit donc levé pour tous, élèves, parents et personnels de l’Education nationale : l’enseignement des Langues et Cultures de l’Antiquité permet toujours aux élèves de bénéficier de points supplémentaires pour l’obtention du DNB.

On constate par contre que la communication ministérielle sur les critères d’attribution de ces points est plutôt pauvre. La répartition des points supplémentaires pose question, entre ce vers quoi tendent les enseignants (atteindre ou dépasser les objectifs des programmes officiels ?) et le souci d’égalité avec les élèves latinistes et hellénistes des années passées. Le nouveau rôle dévolu à l’enseignant questionne sur l’objectivité ou la subjectivité grandissante et, tout au moins, sur les outils que l’Education nationale pourra proposer dans les années à venir pour limiter cet écueil. Les outils administratifs de l’Education nationale, quant à eux, obligent une fois de plus les enseignants à travailler dans l’urgence, comme pendant toute cette année scolaire.

Vous avez la possibilité de continuer les échanges sur les pages Facebook d’Arrête Ton Char.

Il est regrettable que ce document informatif ne mentionne pas l’existence de ces points supplémentaires dans l’encadré de la page 4 consacré au DNB, au risque de laisser planer un doute.

Il est regrettable que ce document informatif ne mentionne pas l’existence de ces points supplémentaires dans l’encadré de la page 4 consacré au DNB, au risque de laisser planer un doute.

Arrête ton char Langues & Cultures de l'Antiquité

Arrête ton char Langues & Cultures de l'Antiquité

En fait, il semble que, par défaut, la case cochée soit “objectifs atteints” dès lors qu’un élève est inscrit en LCA. Les “objectifs dépassés” sont donc bien un bonus (tous les élèves ayant +10 automatiquement).

Bonjour, je n’avais pas encore entendu parler de ce cas de figure. Est-ce le cas dans votre établissement ? Quoi qu’il en soit, ce paramétrage n’est pas national.